被災地支援でできること。未来の災害に寄付で備える新しい取り組み「あしたに備える募金」をご紹介

台風や地震などの自然災害が起こりやすい日本。もし自分が被災したらどうすればいいか、被災地支援のために自分ができることは何か。災害時だけでなく、平時においても自分事として考えておくのが大切です。

この記事では、備えておきたい防災グッズや、被災したときにやるべきこと、被災地支援でできることのほか、未来の災害に寄付で備える新しい取り組み「あしたに備える募金」についても、わかりやすく解説します。

INDEX

日本の自然災害は増加傾向

日本は、地形や地質、気象などの条件から、自然災害を受けやすい国土です。例えば地震は、地球表面近くにあるプレート同士がぶつかる摩擦などによって起こります。日本は世界でも珍しい4つのプレートが集まる地点にあり、地震の発生回数では世界の18.5%を占めるほど、地震が発生しやすい国なのです。

- 内閣府「令和元年版防災白書」より、2004年~2013年の世界のマグニチュード6以上の地震発生回数1,629回のうち、日本は302回(18.5%)

(出典)「国土交通白書 2020」を参考

- 別ウィンドウで国土交通省のウェブサイトへ遷移します。

また、近年では豪雨災害がますます激しくなり頻繁に起こるため、各地で甚大な被害が発生しています。

気象庁によると、全国において1時間降水量50mm以上の非常に激しい雨が1年間で発生した回数は、1976年~1985年の平均値(約226回)に比べて、2014年~2023年の平均値(約330回)は1.5倍に増加しています。

(出典)気象庁「大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化」を参考に作成

- 別ウィンドウで気象庁のウェブサイトへ遷移します。

険しい山や急流が多い日本では、集中豪雨により河川の氾濫や土砂災害を引き起こしやすく、近年の気候変動などの影響からも災害リスクはさらに高まっていると考えられます。

もし自分が被災したらやるべきこと

万一、自分が被災してしまった場合、まずは身の安全を確保して避難することが最優先です。被災から1~2週間経ち、少し落ち着いてきたら生活を立て直すための手続きを行いましょう。

自然災害で被災した際は、生活再建を支援するさまざまな制度が用意されています。生活費の貸付制度や、見舞金・弔慰金、住宅ローンの軽減、税と社会保険料の軽減のほか、子どもに必要なお金にも支援の特別措置があります。

制度によっては、地震などで被災した家屋の被害の程度を証明する「罹災(りさい)証明書」が必要になるため、自治体に申請しましょう。そのうえで、生活の再建に向けた各種申請を行ってください。

実際に役に立った、備えておきたい防災グッズ

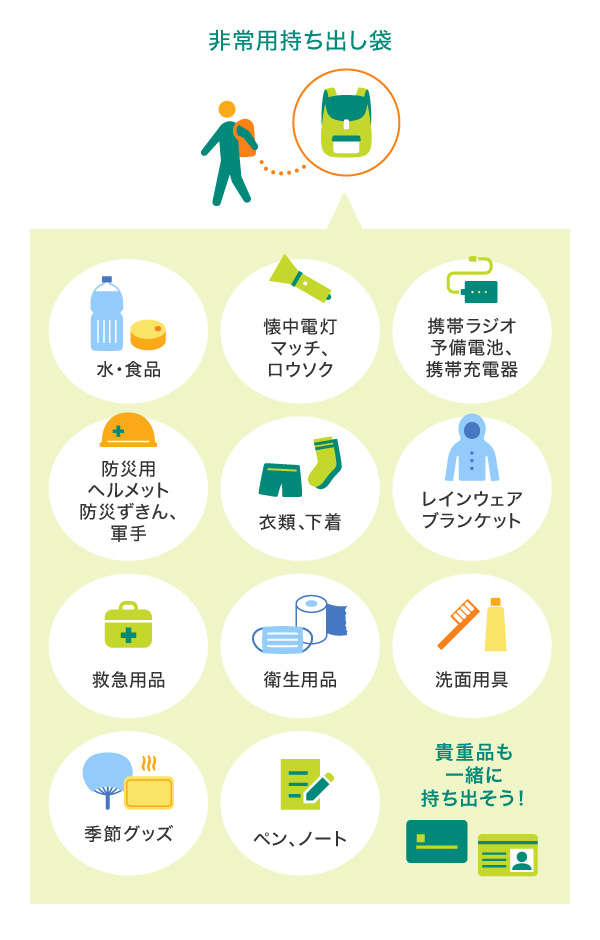

自然災害が発生した際に少しでも被害を軽減できるよう、日頃から備えておくことが重要です。家族と連絡手段や集合場所についてしっかりと話し合っておき、避難生活を送る場合に備えて防災グッズを用意しておくと安心です。非常持ち出し袋には、最低でも以下のグッズを備えておくとよいでしょう。

非常用持ち出し袋

- 水(1リットル以上)

- 衛生面・飲みやすさから500mlのペットボトルがおすすめ

- 食品(ご飯、乾パン、レトルト食品、缶詰、ビスケット、チョコなど最低3日分)

- 懐中電灯

- マッチ、ロウソク

- 携帯ラジオ

- 予備電池、携帯充電器

- 防災用ヘルメット、防災ずきん、軍手

- 衣類、下着

- レインウェア

- 季節グッズ(夏:タオルを多めに/冬;使い捨てカイロなど)

- 救急用品(常備薬、消毒液、ばんそうこう、包帯、体温計など)

- 衛生用品(マスク、手指消毒用アルコール、石鹸、ウェットティッシュなど)

- 洗面用具、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル

- ブランケット

- ペン、ノート

- 紐なしの運動靴

一緒に持ち出したいもの

- 貴重品(現金、クレジットカード、マイナンバーカード、運転免許証、病院の診察カードなど)

そのほか女性が備えたいおきたいものには、生理用ナプキンやおりものシート、化粧水・クレンジングシートなどがあります。また、子どもがいる家庭や高齢者がいる家庭など、家族構成に合わせ必要なものを用意しておくようにしましょう。

(出典)首相官邸「災害の「備え」チェックリスト」を参考に作成

- 別ウィンドウで「首相官邸」のPDFへ遷移します。

- 上記PDFは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は首相官邸ホームページからご確認ください。

被災によるカードの支払いの遅延、紛失、不正利用があった場合

被災によって、クレジットカードの引き落とし期日までに入金できない場合や、支払いのことを忘れていた場合などは、カード会社に連絡をしましょう。

通常、引き落としができないとカードの利用が停止されてしまい、すぐに入金できなければ遅延損害金が発生してしまいます。三井住友カードの場合、被災による延滞であれば督促をストップすることや、負担の少ない形での返済アドバイスを行うなど、柔軟に対応することができるのでご相談ください。

また、災害でクレジットカードを紛失した場合、三井住友カードではお電話による手続きにて再発行が可能です。新しいカードは、郵送にて約1週間でお届けします。自宅住所で受け取れない場合は、勤務先や避難所など別の場所へ送付することもできますのでお申し出ください。

被災地支援をしたいときにできること

「被災地の復興を支援したい」、「被災者の役に立ちたい」と思った際、自分にできることは何でしょうか?ここでは、ボランティア、支援物資の送付、寄付(募金)、それぞれ3つの活動内容について解説します。

ボランティア

災害ボランティアは、被災地に駆けつけて生活や復興を直接支援する活動です。被災者の悩みやお困り事に合わせたさまざまなボランティア活動があります。例えば、がれきの撤去や泥出し、室内清掃、炊き出し、心のケア、イベントやサロン活動による支援などです。

被災した自治体では、そうしたボランティアを受け入れる「災害ボランティアセンター」が市区町村社会福祉協議会に開設されるケースが多くあります。災害ボランティアセンターでは、被災者のニーズを集約してボランティアとのマッチングを行っています。

ボランティア活動をしたい場合は事前登録が必要となるほか、自身の食料や安全装備、健康管理、宿泊や交通手段の確保など、被災地に負担をかけない事前準備が重要です。また、ボランティアの受け入れ範囲を「〇〇県内在住者のみ」というように地域限定で募集している場合もあります。

災害ボランティアセンターが開設しているかについては、必ず社会福祉協議会などのホームページやSNSで最新の情報を確認しておきましょう。

- 被災自治体や社会福祉協議会への電話でのお問い合わせはお控えください。

社会福祉法人 全国社会福祉協議会「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」

- 別ウィンドウで「全国社会福祉協議会」のウェブサイトへ遷移します。

支援物資を送る

物資を送ることでも被災地支援はできます。ただし、個人からの支援物資は管理が難しいことも知っておきましょう。個人から送られてくる大量の支援物資を1つひとつ開封し、混在した中身の仕分けを行う手間や人手が必要となってしまうからです。

被災地での物資不足は、災害により交通やライフラインが絶たれて一時的に起こることが多く、個人から物資が届く頃には、すでに自治体や企業から大量の支援物資が届いています。被災地で必要となる物資は、状況とともに都度変化します。物資の保管や廃棄処分には莫大なコストがかかり、阪神・淡路大震災ではある自治体において、物資の焼却処分に2,300万円もかかった事例もありました。

どうしても物資を支援したい場合は、被災地に直接ではなくNPO法人やボランティア団体などを通じて送りましょう。具体的に必要な物資を募集している場合があるため、募集期間も含めて団体のホームページなどで確認するようにしてください。

金銭を寄付(募金)する

自然災害が発生した場合、各支援団体などが開設する窓口を通じて、被災地へ寄付(募金)をすることができます。お店のレジ横などに募金箱が設置され、少額から金銭で支援を行うこともできます。

また、被災地支援の寄付には、大きく分けて「支援金」と「義援金」の2つがあります。

支援金

支援金とは、自分が応援したい支援団体を選んで寄付し、被災地での支援活動に役立ててもらうお金のことです。支援金はすぐに支援団体の活動資金として使われ、各団体は支援金の使用用途や収支報告を公表する義務があります。

義援金

義援金とは、被災者1人ひとりに直接分配されるお金のことです。日本赤十字社や赤い羽根共同募金、自治体などが受付を行っています。義援金は、被災した都道府県に設置される義援金分配委員会が被災者数などを正確に把握したうえで分配基準が決定されるため、被災者に届くまでに1年以上かかるケースもあります。被災者は、義援金の使用用途や収支を報告する必要はありません。

金銭の寄付(募金)はキャッシュレスでもできる

被災地支援をしたいときにできる3つの活動内容を紹介しました。なかでも、被災地に負担をかけず、遠くにいても災害復興の一助になれる金銭の寄付は、個人ができる身近な支援として最も有効な手段といえるでしょう。

近年ではキャッシュレス化が進み、被災地支援の寄付においても、キャッシュレスで行うことが主流になりつつあります。例えば、クレジットカード決済や銀行振込、ポイント利用による寄付など、さまざまな方法があります。

特にクレジットカードなら場所やシーンを問わず、思い立ったときにスマホ1つで寄付ができます。寄付のために小銭を作る必要もなく、また寄付金額を利用明細で管理できるのも、クレジットカードによるメリットでしょう。

自然災害に備えて支援を行う、三井住友カードの「あしたに備える募金」

自然災害が起きてからの支援も大切ですが、いつか起こり得る災害に備えて支援を行うことも重要な時代です。災害発生時に被災地ですぐに支援を開始するためには、平時からの資金準備が欠かせません。そこで、三井住友カードでは「あしたに備える募金」の活動を行っています。

あしたに備える募金とは?

三井住友カードの「あしたに備える募金」は、いざという時に被災地に対して、迅速な支援を行うための準備をしておく活動です。集まった寄付は、認定NPO法人ジャパン・プラットフォームの「緊急災害支援基金」として、同団体が実施する支援プログラムの初期活動費として活用されます。

例えば、能登半島の災害支援では、現地のニーズ調査や物資・食料の配布、医療支援、避難所のサポートなど、緊急期の迅速な支援活動に役立てられました。また、仮設お風呂の運営、被災住居の片付けのための重機や車の貸し出しなど、生活に密着した部分での支援にも貢献しています。

募金方法

「あしたに備える募金」には、三井住友カードが発行するクレジットカードをご利用いただけます。寄付金額は1,000円~で、支払方法は一回払いのみとなります。

いつでも思い立ったときに募金することが可能で、寄付額はクレジットカードの利用明細で確認できるので管理しやすいのもメリットですね。

被災地緊急支援で運用されることも

「あしたに備える募金」は、日本国内での甚大な災害が発生した際には、期間限定で「三井住友カードのクレカでできる被災地緊急支援(カードによる寄付)」に名称を変更し運用されます。被災地緊急支援時にお寄せいただいた寄付金は、該当する被災地支援を行うための活動費として使用されます。

日頃からお寄せいただいた寄付総額は、以下のサイトにてご覧いただけます。ぜひ、この機会に支援の輪を広げてみませんか。

自然災害への備えが大切!被災地支援はクレジットカードでも

近年の日本では、自然災害への備えが欠かせません。自分が被災した場合は、まず身の安全を確保し、少し落ち着いてきたら国の支援制度などを活用して生活再建を進めましょう。

被災地支援をしたい場合は、ボランティア活動のほか、お持ちの三井住友カードでいつでも気軽に寄付できる「あしたに備える募金」を利用するのもおすすめです。クレジットカードでのお支払いなら、寄付のために小銭を作る必要がなく、自宅から簡単に寄付できる、明細書で寄付額を管理できるなどのメリットがあります。

また、被災地の支援は、被災直後だけでなく、長期間にわたる支援が必要とされます。自分にできることは何か、どんなふうに役に立ちたいか、自分に合った方法で検討してみてください。

- 本記事は、公開日時点での情報です。

この記事が気に入ったら

いいね!