NISAのつみたて投資枠のメリット・デメリットは?

貯蓄だけではなかなか資産を増やすのが難しい時代において、「投資」による資産形成が注目されています。なかでも、初心者でもチャレンジしやすく、少額から長期で運用できるNISAの「つみたて投資枠」が人気です。

2024年からNISA制度が拡充し、ますます活用しやすくなった一方で、“投資のリスク”も気になりますよね。そこで、つみたて投資を始めるうえで確認しておきたいメリット・デメリットを解説。さらに三井住友カードとSBI証券で、効率よく資産形成をするテクニックをご案内しています。ぜひ最後までご覧ください!

▼三井住友カードつみたて投資の詳細はこちら

INDEX

NISAとは

NISAとは、投資で得られた利益が非課税になる国の制度です。通常、株式や投資信託などで得た配当金・分配金や譲渡による利益には20.315%の税金がかかりますが、NISAを利用すると非課税で受け取ることができるのは大きなメリットです。

NISAの非課税枠には2種類があり、旧制度のつみたてNISAを「つみたて投資枠」、旧制度の一般NISAを「成長投資枠」として引き継いでいます。いずれも非課税で保有できる期間は無期限ですが、投資方法や限度額、対象商品などに違いがあるため、詳しく見ていきましょう。

つみたて投資枠と成長投資枠の違い

つみたて投資枠は、一定の条件をクリアした投資信託を選び、少額を定期的に自動で積立していく投資方法です。投資初心者や長期運用したい方向けといえるでしょう。一方、成長投資枠は積立投資だけでなく、株式などを一括で購入することもできます。より能動的に投資に挑戦したい方向けといえます。

また、投資方法のほかにも「年間投資枠」や「非課税保有限度額」、「投資対象商品」で以下のように異なります。

・年間投資枠

1年間で投資できる上限額は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠は240万円まで可能です。2つの投資枠は併用できるため、合計で年間最大360万円まで投資ができます。

・非課税保有限度額

非課税で生涯投資できる上限額は、つみたて投資枠と成長投資枠の合計1,800万円(取得価格)です。つみたて投資枠だけで1,800万円活用することも可能ですが、成長投資枠の上限は1,200万円です。さらに、この1,800万円の非課税枠は売却後に何度でも再利用できます。

・投資対象商品

つみたて投資枠の対象商品は、あらかじめ金融庁の定める基準によって選ばれた公募株式投資信託・上場投資信託(ETF)に限られます。一方、成長投資枠は投資信託だけでなく国内外の上場株式など多岐に渡ります。

つみたて投資のメリット

ここからは、投資をするうえでつみたて投資を選ぶメリットを解説していきます。

投資タイミングの判断をしなくてもいい

基本的な投資は、株式といった金融商品を“安く買って高く売る”ことで利益を得られます。しかし、値動きを読んで投資のタイミングを見極めるのは、投資経験者やプロでも難しいもの。

つみたて投資は「積立投資」専用の制度です。スポット買いで利益を得るというより、投資するタイミングを分散させることで、リスクを軽減する方法を採っています。また、初回購入時に買い付けるタイミングと金額を設定し、以降は自動的に買い付けるため、逐一判断する手間はありません。

少額から始められる

つみたて投資は少ない資金から投資を始めることができます。金融機関によっては、積立投資の最低積立額を100円や1,000円と設定しているので、つみたて投資を始めるときは事前に調査をしたほうが安心です。長期運用を目指し、生活に負担をかけない範囲で始めて、余裕が出てきたら少しずつ投資金額を増やしていくと良いでしょう。

運用コストを抑えることができる

本来、投資信託を購入・運用する際には別途手数料がかかるため、長期間資産を保有していると、コストがかさんで利益が薄くなってしまいます。しかし、元々長期運用を目的としたつみたて投資の投資対象は、購入時手数料が0円(ノーロード)の商品や、投資信託を保有している期間中にかかる信託報酬の低い商品です。つみたて投資を活用するメリットとして、運用コストを低めに抑えることができるという点は大きいでしょう。

複利効果が期待できる

通常、投資で得た利益には20.315%の税金がかかりますが、つみたて投資を利用すると、運用による利益(分配金と譲渡益)を、非課税で受け取ることができます。

本来差し引かれる税金分も運用にまわすことが可能なため、より複利効果を期待できます。この「利益が利益を生む」状態を作り出すことができる複利効果は、長期運用によりさらに効果が高くなります。

いつでも換金が可能

つみたて投資は積み立てた資産を好きなタイミングで売却などして、換金できます。老後資金としてだけでなく、マイホーム資金、子どもの教育資金、海外旅行などの余暇資金など、さまざまな用途で活用できます。しかし、つみたて投資を売却しても、その年の年間投資枠分が回復するわけではないので、注意しましょう。

急な出費でお金が必要になったものの、つみたて投資を売却したくない場合には、三井住友カード プレミアムカードローンを利用するという方法もあります。

詳しくはこちらをご確認ください。

平均買付単価が低下

価格が日々変動する金融商品を、定期的に一定額ずつ買い付ける「ドル・コスト平均法」は、価格が高い時期には少なく、価格が低い時期には多く投資が行われるため、長い目で見たときに平均買付単価の低下を見込めます。

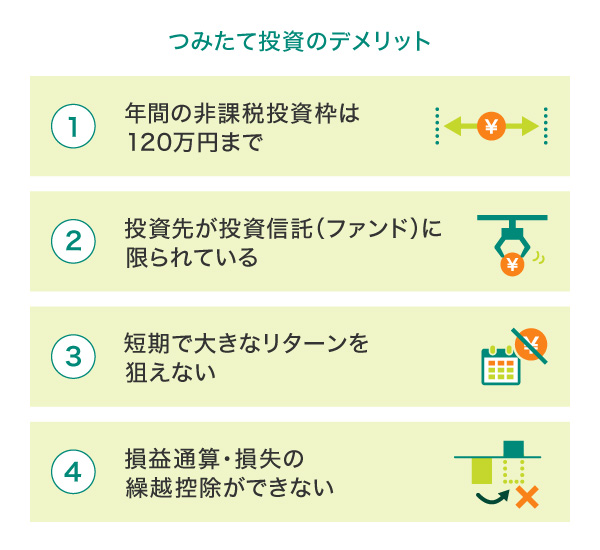

つみたて投資のデメリット

コツコツと長期的に運用していくことで効率的な資産形成を期待できるつみたて投資ですが、もちろんデメリットもあります。つみたて投資を利用するうえで、気をつけなければいけない点をご紹介します。

年間の非課税投資枠は120万円まで

つみたて投資枠を利用して投資できる金額は、年間最大120万円です。つみたて投資枠の非課税投資枠が余った際、翌年にその枠を繰り越すことはできません。例えば1年間の投資総額が100万円だった場合、残りの20万円分の枠を翌年に持ち越して140万円分を投資するということはできません。

きちんと計画を立てて、非課税枠を有効利用しましょう。

投資先が投資信託(ファンド)に限られている

つみたて投資で購入できるのは、金融庁が定めた一定の「投資信託(ファンド)」に限られています。それらは購入時手数料が0円(ノーロード)の商品や、信託報酬の低い商品なので、長期運用においてはメリットがあります。しかし、投資先が少ないという点ではデメリットのため、非課税投資枠で国内外の株式やREITに投資をしたい方は、「成長投資枠」を選ぶと良いでしょう。

短期で大きなリターンを狙えない

つみたて投資は、すぐに大きな利益が出せる投資方法ではありません。あくまで少額から始められる、長期的な資産運用を支援する目的で作られた制度です。つみたて投資の対象である投資信託は、個別株式と比べるとリスクやリターンが小さく、日々の値動きも緩やかな傾向があります。「短期間で資産を大きく増やしたい」という人は、つみたて投資以外の投資方法を検討しましょう。

損益通算・損失の繰越控除ができない

つみたて投資で損失が出た場合、通常の投資のように損益通算や繰越控除ができないので、注意しましょう。

・損益通算ができない

複数の投資用口座で取引していて、それぞれが利益と損失を出した場合、通常の投資では合算して相殺する「損益通算」ができます。例えば、A口座で50万円の利益、B口座で20万円の損失が出た際、相殺すれば確定申告する利益は30万円となり、税負担が減ります。

しかし、つみたて投資では損益通算ができません。そのため、NISA口座で損失が発生し、別の課税口座で利益が発生していても相殺できず、後者で発生した利益全額に対する税金を支払わなければいけません。

・繰越控除の適用がない

「繰越控除」とは、金融商品の売却時に損失が出た場合や損益通算で相殺できなかった損失がある場合、その損失分を翌年から3年間繰り越し、その間に出た利益と相殺できる制度です。損失した分を確定申告すれば、繰越控除の適用を受けられ、翌年以降の税負担を軽くすることができます。

しかし、つみたて投資では利益に対して税金がかからないので、損失分(譲渡損失、売買損失)においても税務上なかったものとされます。そのため、繰越控除の適用を受けることができません。

つみたて投資の注意点

つみたて投資を利用するにはNISA口座が必要ですが、開設するにあたって注意すべき点があります。

口座開設は1つの金融機関のみ

つみたて投資で使用するNISA口座の開設は1人1口座となります。金融機関によって取り扱うつみたて投資の商品ラインナップが異なるため、金融機関を選ぶ際は事前にきちんと調べておきましょう。

開設後、金融機関の変更は可能ですが、変更を希望する年の9月末までに金融機関で変更手続きを完了しなければいけません。また、その年にすでに金融商品を購入していた場合、変更できるのは翌年の投資分からです。変更後は、変更前の口座で追加購入することはできません。

元本割れの可能性がある

投資において“絶対損をしない”ことはありません。つみたて投資においても、運用成績次第で利益を得られることもあれば、購入したときよりも値下がりしてマイナスになる「元本割れ」の可能性もあることを念頭に置いておきましょう。

リバランスが難しい

「リバランス」とは、値上がりした資産を売却したり、割合が減った分に再投資したりして、崩れた投資配分を当初のものに戻すことをいいます。

一般的に投資家はリスクを避けるために各資産の特徴によって、株式〇%、債券〇%といったように分散して投資します。しかし運用中に値動きがあるため、当初組んだ投資配分からだんだんと崩れていきます。

積立で買い付けていくつみたて投資の場合は、リバランスをするためのスポット買いができません。配分を調整するには、各投資信託の積立額を見直すほかないため、リバランスが難しいという見方があります。

つみたて投資をやらないほうがいい人は?

つみたて投資を利用した投資は多くのメリットがありますが、投資に対する考え方次第では、つみたて投資以外の投資方法のほうが良いかもしれません。ここでは、つみたて投資はやめたほうがいい人の特徴を紹介します。

すぐに利益を上げたい人

つみたて投資は、長期投資や積立投資、値動きの特徴の異なる資産を併せ持つ分散投資によって、投資リスクを抑える運用方法に適している制度です。すぐに利益を出したい人は長期投資・積立投資・分散投資の効果が働きにくいため、つみたて投資以外の方法を検討したほうが良いでしょう。

余剰資金ではないお金で投資する人

余剰資金ではないお金で投資する人は、つみたて投資は向いていません。これは生活に余裕がない状態で投資をしても長続きしないため、結果的に長期投資・積立投資ができないためです。

余剰資金とは、手取り収入から食費や住宅費といった「日々の生活に必要なお金」と車の購入費用や教育費など「近く使い道が決まっているお金」を引いて残った金額を指します。

余剰資金がないときは、日々の生活費などを見直して余剰資金を生み出す方法を検討しましょう。

元本割れするリスクは避けたい人

つみたて投資は比較的リスクが少ない投資手法ですが、元本割れするリスクがあります。一時的でも元本割れは絶対に受け入れられないという人に、つみたて投資は向いていません。

つみたて投資が向いている人は?

一方、つみたて投資が向いている人の特徴も紹介します。

投資経験が少ない人

つみたて投資の対象商品は、比較的リスクが低い投資信託に限られています。また、長期・積立・分散投資によってリスクを抑えて安定したリターンを得やすいことから、投資経験が少ない人に向いています。

十分な投資期間がある人

つみたて投資は非課税期間が無期限のため、投資の目的が老後の生活資金準備など、十分な投資期間を確保できる人が向いています。

投資にまわせるお金が限られている方

つみたて投資は、少額からの投資が可能です。金融機関によっては、最低100円や最低1,000円という少ない資金からでも投資を始めることができます。まとまったお金がなくても大丈夫です。無理のない範囲で始めて、余裕が出てきたら少しずつ投資金額を増やしていくと良いでしょう。

つみたて投資の始め方

つみたて投資を始めるには次の4つのステップがあります。

- STEP1:金融機関を選ぶ

- STEP2:口座を開設する

- STEP3:投資する商品を選ぶ

- STEP4:積立設定を行う

:金融機関を選ぶ

:金融機関を選ぶ

NISAのつみたて投資を始める場合、2023年までに旧NISA口座を開設している方は、特別な手続きは必要ありません。原則として2024年以降、同じ金融機関で自動的にNISA口座が開設されています。

2023年までに旧NISA口座を開設していない方は、自分に合った商品を取り扱っている金融機関を選びましょう。NISAの口座は1人1口座のため、1つの金融機関でのみ開設できます。NISAを取り扱っている金融機関は以下のとおりです。実際の手順や必要な書類については、各金融機関の窓口やホームページでご確認ください。

- 証券会社

- 銀行・信託銀行

- 投信運用会社

- 農協

- 信用金庫

- 信用組合

- 労働金庫

NISA口座を開設する際に、手数料はかかりません。また、NISAはノーロード型や信託報酬の低い商品が投資対象のため、金融機関を選ぶ際には、「取り扱う商品数の多さ」、「最低積立金額」の2点を比較すると良いでしょう。

:口座を開設する

:口座を開設する

口座はオンラインでの申し込みが可能です。ほか、各金融機関の窓口や郵送で「非課税口座開設届出書」を提出することで開設の申し込みもできます。

- マイナンバーカード、もしくは通知カードと本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を準備します。

- 申し込み時、ホームページの申し込み画面、もしくは「非課税口座開設届出書」において、「非課税管理勘定(NISA口座の種類)」に新NISAを選び、口座の種類を「特定口座」もしくは「一般口座」のどちらか(※)を選びます。

- 金融機関は申し込みを受けて、口座を開設します。その後、取引のための案内が各金融機関から届きますので、ご確認ください。

- 「特定口座」と「一般口座」について:「特定口座(源泉徴収あり)」は、金融機関が税金を計算・徴収してくれるので、自分で確定申告をする必要のない口座です。「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」の場合は、原則、確定申告が必要です。確定申告をする手間が省けるので、投資初心者には源泉徴収ありの特定口座の開設がおすすめです。

各金融機関は申し込みを受けて、二重口座でないことを確認するために、税務署に口座開設の申請を行います。万が一、二重口座だった場合は、新しく開設したNISA口座で買い付けた投資信託は、一般口座で買い付けたものとして扱われるので注意しましょう。

:投資する商品を選ぶ

:投資する商品を選ぶ

新NISAで選べる銘柄は、金融庁が定めた約270本の投資信託が対象です。各金融機関によって取り扱うラインナップが異なるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

銘柄を選ぶ際、まずは自分に合った投資スタイルを把握することがポイントです。

:積立設定を行う

:積立設定を行う

“毎月10日指定で投資信託A、Bに1万円ずつ証券口座より引き落とす”というように、積立タイミング、積立金額、引き落とし方法を選びます。最後に、各投資信託の目論見書・約款を確認し、注文確定ができたら購入完了です。

投資でポイントが貯まる「クレカ積立」がおすすめ

近年聞くようになった「クレカ積立」。実は三井住友カードのクレジットカードでも投資ができ、さらにお得にポイントを貯められるって知っていましたか?

SBI証券の「投信積立サービス」では、三井住友カードが発行するクレジットカード(※1)で、投資信託の積立買い付けが可能です。もちろん、つみたて投資の利用もできます。

毎月の積立額は100円から上限額10万円まで設定できるので、投資初心者でも少額から無理なく投資を始められます。SBI証券が扱う投資信託は(インターネットコースの場合)すべてノーロード(購入時手数料が無料)のため、長期運用に向けてコストを抑えることが可能です。また、従来は買い付け資金として、現金を銀行の口座から証券の口座に都度移さなければいけなかった手間が、クレジットカード決済によって省けるため、運用も楽になります。

クレジットカード決済のメリットはなんといってもポイント!毎月の積立額に応じてVポイントが付与(※2)されるため、ポイントをお得に貯められます。三井住友カードつみたて投資の対象のカード(※3)会員の方は、積立額最大4%のVポイントが付与(※2)されますよ!

貯まったポイントは、「VポイントPayアプリ」を使えばお店やネットショップなどで1ポイント=1円分で利用できます。

- 1 銀聯カード、ビジネスカード(除く三井住友ビジネスカード for Owners・三井住友カード ビジネスオーナーズ)、コーポレートカード、デビットカード、プリペイドカード、クレジットモードの機能がないOliveフレキシブルペイ、家族カード、ETC、iD、Vpassログイン時にセディナビIDを利用するカードなどはご利用いただけません。

- 2 Vポイント以外の独自ポイントが貯まるカードには、ポイントが付与されません。

- 3 カードによって、ポイント付与率が異なります。詳しくは以下をご確認ください。

- 上記内容は2025年9月30日(火)時点の情報です。最新情報は三井住友カードのホームページをご確認ください。

将来のために積立投資をしながらポイントを貯めて、普段のお買い物も充実させる。そんな魅力的なキャッシュレス生活のために、「クレカ積立」も候補に挙げてみてはいかがでしょうか。

投資初心者におすすめの投資方法

メリット・デメリットはありますが、一貫していえるのは、NISAのつみたて投資が“少しずつ気長に”積立を行う、投資初心者におすすめの投資方法ということ。ハードルが高そうな投資信託の買い付けも、使い慣れたクレジットカード決済だったら、簡単に、そしてお得にできますよ。ぜひ、この機会にチャレンジしてみませんか。

▼詳細は以下ホームページをご確認ください

- 「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。

- 本記事は、更新日時点での情報です。

【NISAのご注意事項】

次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。

- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。

- リスク及び手数料について

- 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。

- NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。

- SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。

- 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。

投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。

- 損失は税務上ないものとされます。

- 出国により非居住者に該当する場合、原則としてNISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。出国の際には、事前にSBI証券に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、特例措置の適用を受けるための必要な手続きを完了された場合を除き、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。

- つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。

- つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。

- NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。

- 別ウィンドウで「SBI証券」のPDFを開きます。

- 上記ウェブサイトのコンテンツ内容は、予告なく変更・削除されることがあります。

【ご注意事項】

本コラムの税金に関する記述は一般的な取り扱いをご紹介したものです。ご自身の確定申告に関する事項や詳細については税務署や税理士等へご相談ください。

【金融商品仲介業務に関するご注意事項】

- 三井住友カード株式会社は、株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。金融商品取引業者とは異なり、直接、顧客の金銭や有価証券の受け入れなどは行わず、顧客口座の保有・管理はすべて金融商品取引業者が行います。また、金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権は有しておりません。

なお、三井住友カード株式会社以外の仲介によりSBI証券の証券口座を開設したお客さまを対象とするものではありません。 - 金融商品仲介における金融商品などは、金利・為替・株式相場などの変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化などにより価格が変動し、損失を生じるおそれがあります。

- お取引の際は、手数料などがかかる場合があります。各商品などへの投資に際してご負担いただく手数料などおよびリスクは商品ごとに異なりますので、詳細につきましては、SBI証券ウェブサイトの当該商品などのページ、金融商品取引法等に係る表示または契約締結前交付書面などをご確認ください。

- SBI証券の口座開設料・管理料は無料です。

- 別ウィンドウでSBI証券のウェブサイトへリンクします。

【金融商品仲介業者】

商号等:三井住友カード株式会社

登録番号:関東財務局長(金仲)第941号

- 別ウィンドウで「三井住友カード」のPDFを開きます。

- 上記ウェブサイトのコンテンツ内容は、予告なく変更・削除されることがあります。

【所属金融商品取引業者】

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

登録番号:関東財務局長(金商)第44号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

この記事が気に入ったら

いいね!

監修:ファイナンシャルプランナー 金子 賢司

CFP®資格保有。東証一部上場企業(現:スタンダード市場)で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信中。