国が推進するキャッシュレス化の未来像とは?経済産業省・海老原要氏が語る

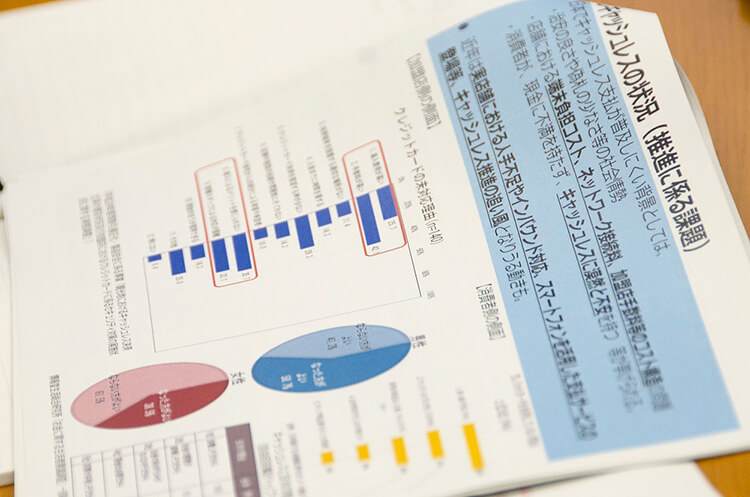

現在、日本のキャッシュレス化は国際的にかなり遅れている状態にあります。そのような中、経済産業省は2025年までに日本のキャッシュレス決済率を40%にするという目標を掲げた「キャッシュレス・ビジョン」を2018年4月に公表しました。

日本が目指すキャッシュレス化の推進について、どのような構想を描いているのか、経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課 市場監視官の海老原要氏にお話を伺いました。

INDEX

キャッシュレス化がもたらすポジティブな変化

キャッシュレス化が進むと、一般の方々にどのような変化がもたらされるのでしょうか?

海老原氏:最も身近な変化は、買物がスマートになるということですね。財布から小銭やお札を取り出す面倒がなくなりますし、細かなお釣りを受け取って財布にしまう手間もなくなります。また、少額の送金のために銀行に行かなくても、スマートフォン上の操作でできるようになります。

一つひとつはささやかなことですが、日常的な消費活動の積み重ねになりますから、大きな効率化につながり、時間的にもゆとりが生まれてきますよね。

しかし、キャッシュレス化に不安があるという声も聞きます。

海老原氏:そのような漠然とした不安があることは認識しています。ただし、皆さんの日常において、キャッシュレス化は一部で実現しています。例えば、SuicaやPASMOは日常的に使われています。給料は現金で支給されていた時代がありましたが、現在では銀行振り込みが当たり前になっています。残高もATMの画面で確認したり、ネットバンクを利用してスマートフォンやパソコンなどの端末で把握したりできます。

キャッシュレス化することで、お金を使いすぎてしまうのではないかという点についてはいかがでしょうか。

海老原氏:現金を使うと、確かにお金が減っていく状況を視覚的に実感できますが、どういったことにどれだけ使ったのか、すべてを記憶するのは難しい。しかし、キャッシュレス化して家計簿アプリなどと連携すれば、自身の消費活動がデジタルに記録されます。このように、みずからの消費活動を管理することができる点では、キャッシュレスのほうが現金以上に細かな管理を行えると考えています。

キャッシュレス化が進んだ5年後、10年後のお金の使い方には、どのような変化が起きますか?

海老原氏:まず、支払いがデジタル化されることになるので、購買情報のデータが蓄積されていくのではないでしょうか。もしそうなれば、消費者は自分の消費傾向を把握しやすくなります。

お店側は、お客さん1人ひとりに最適な商品・サービスの情報を提供したり、割引キャンペーンを案内したりすることができるようになります。これらは、消費者にとってもメリットです。必要なのに忘れていた情報が的確に提供されたり、物やサービスをよりお得に購入できたりする機会を逃さなくなると考えられます。より生産性が高い社会が実現することで、消費者にとってもお店側にとっても、Win-Winの関係になるということです。

ただし、購買情報は個人情報ですので、消費者が許諾した範囲内で、適切に活用されることが前提です。自分が知らないところで使われるような形にはならないようにしなければなりません。

キャッシュレス化でかなり効率化が進むわけですね。

海老原氏:そうです。支払いにかかる時間が短縮されることで自由な時間が増えますし、自分の消費活動を可視化してライフスタイルを客観視できます。その結果、自分の幸福度を高めるために時間とお金をどう使うべきか、ということが明確になってくるでしょう。

「キャッシュレス・ビジョン」を打ち出した背景とは?

経済産業省が「キャッシュレス・ビジョン」を打ち出した経緯を教えてください。

海老原氏:「キャッシュレス・ビジョン」は、経済産業省に設置された有識者からなる検討会によってとりまとめられました。その検討会では、日本のキャッシュレスへの課題と、今後の対応の方向性を海外の動向も調査しつつ検討していくことになりました。そして、委員の皆様の提言をまとめる形で、2018年4月に「キャッシュレス・ビジョン」として公表したものです。

やはり、日本のキャッシュレス化が世界から遅れてしまうという危機感があったのでしょうか?

海老原氏:日本のキャッシュレス化はクレジットカードから始まり、さらに近年ではFintech事業者が参加してくるなど、独自の展開が進みました。その結果、関係も複雑になってきましたので、皆さんに検討会に参加していただき、方向性を決めていきましょうという考えがありました。

一方、海外では国ではなく、銀行が旗振り役となりキャッシュレスを推進した事例もあります。スウェーデンの電子決済システムであるSwish(スウィッシュ)が有名な例で、スウェーデンの主要銀行11行で共同開発されています。

海外のキャッシュレス化の状況はいかがでしょうか。

海老原氏:キャッシュレス決済の比率が、約9割という例がお隣の韓国ですね。同国では、1990年代に起きたアジア通貨危機をきっかけとして、脱税防止や消費活性化の観点からキャッシュレス化が強力に推し進められました。

その際、キャッシュレス決済の普及を促進するために、クレジットカードでの支払いに所得税控除を措置したり、一定規模以上の店舗へのクレジットカード取扱義務などを課したりしています。その意味では、かなりドラスティックな政策を行ったわけです。

韓国のクレジットカード事情は?

身近なクレジットカード大国!韓国のクレジットカード事情

中国では、銀聯(ぎんれん)カードが先行していました。しかし、近年ではアリババ(アントフィナンシャル)が提供している「アリペイ」や、テンセントの「WeChat Pay」が普及し、QRコード決済が主流になっています。中国では、プラスチックカードを中心としたオンラインシステムが整うよりも先に、スマートフォンが普及したことも、QRコード決済が普及した理由だとされています。

QRコード決済は、日本でもさらに普及する可能性がありますか?

海老原氏:それは、今のところなんともいえませんが、もちろん可能性はあるでしょう。中国のQRコードは、紙に印刷されたQRコードを読み取る方法、タブレット端末などにQRコードを表示して決済する方法もあります。これらは、初期投資を抑えられるのがメリットになります。

インバウンド市場は、キャッシュレス化の促進にどのように影響しますか?

海老原氏:日本では、インバウンド需要が期待されるイベントが続きます。2019年のラグビーワールドカップ、2020年の世界的スポーツの祭典、そして2025年の大阪・関西万博も決定しました。これらのイベントは、キャッシュレス決済が進む大きな動機付けになりえます。

今でも、外国の方が訪日した際、クレジットカードが使えないために、お店側が機会損失をしていること例が多くあると聞いています。このようなことは、早く解消したいところです。

インバウンド対応のポイントは?

インバウンド対応で導入したいキャッシュレス決済

キャッシュレスへのハードルを低くしたい

「キャッシュレス・ビジョン」では2025年にキャッシュレス率40%を目指していると打ち出していますが、どのようなステップで進められるのでしょうか。

海老原氏:2018年7月に産官学からなる「キャッシュレス推進協議会」が設立されました。各企業や団体、学識経験者、関係行政機関などが参加しています。ここで産官学の相互連携で知恵を出し合って、早期のキャッシュレス化を実現しようとしています。協議会の検討課題として例えば、QRコードの標準化やキャッシュレス関連の統計の整備などが議論されています。さらに「キャッシュレス・ビジョン」の2019年度版を打ち出すことも検討されています。

決済端末の導入費用が無料に!?

国が補助する「キャッシュレス・消費者還元事業」

今後のキャッシュレス化に向けて、どのような課題がありますか?

海老原氏:日本でキャッシュレス化が進みにくい要因には、治安の良さや偽札の少なさなどがありますが、これらは歓迎すべき社会状況ですので、変える必要はありません。キャッシュレスに漠然とした不安を持っている点も課題のひとつでしょう。

また、店舗側の端末代負担や手数料負担といったコスト上の課題があります。対応策は今後議論されるところですが、例えばキャッシュレス決済を提供する事業者が購買データを利活用したビジネスモデルを構築することで、収益化できる可能性もあります。

その中で、消費者の不安はどのように解消できそうでしょうか?

海老原氏:消費者の不安については、いくつかのタイプが考えられます。すでにキャッシュレスに関する知識はかなり持たれている上で現金派という方もいれば、キャッシュレスに関する知識が不足しているために、漠然とした不安を持たれている方もいます。特に後者の方々に対しては、キャッシュレスのメリットについて知る機会や、実感していただける機会を増やす必要を感じています。

キャッシュレス化は強制的に進めるものではなく、人によってはキャッシュレス化しない選択肢もあります。そのためにはまず、皆さんにメリットもデメリットも知っていただきたいです。キャッシュレス化のハードルを低くするためにも、国や事業者は情報発信していくことが大切であると考えています。

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

海老原 要

経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課 市場監視官

1996年 通商産業省(現・経済産業省)入省

2017年 経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課(現任)

この記事が気に入ったら

いいね!