活用術

損益分岐点とは?計算方法や活用法をわかりやすく解説

事業の健全性や企業の経営状態を図る指標として「損益分岐点」があるのをご存知でしょうか。コストと売上、利益とのバランスを測れるこの数値は、現在の事業状況を表すだけでなく改善の必要があるかどうかなど、会社の健康状態を知るためにも理解しておきたいもの。

そこで、今回はビジネスの成否を左右する損益分岐点の計算方法や基本情報を解説していきます。

目次

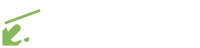

損益分岐点とは、利益ゼロが達成されるポイント。

損益分岐点とは利益ゼロが達成されるポイントのことを指し、経営の損失は出ていないものの、利益も出せていない状況のことです。つまり、売上=費用になる金額を算出することです。

どんな業種であっても、事業はさまざまなコストをかけて物やサービスを作り、それを売ることで利益を上げています。コストがゼロの事業はまずありません。規模の大小はあっても、何らかの費用をかけたうえで利益を得る運営をしているはずです。

損益分岐点を下回ってしまった場合、赤字経営に転落して経営が厳しくなってしまいます。

ただし、最低でも損益分岐点の売上を毎月確保することができれば、利益は出せないものの現状維持をしていくことはできます。

しかし、これでは売上を高めるための改善活動が一切できません。なぜなら、そこに投下するコストが捻出できないからです。

事業は、常に最低限の利益を確保することが必要になるため、損益分岐点を意識しておくことが肝心となってきます。

損益分岐点を計算する前に、「費用」を知っておこう

損益分岐点を計算するときにとても大切になってくるのが「費用」です。費用は大きく以下の2つに大別されます。

- ・固定費

- ・変動費

費用をそれぞれ分けて考えることで、その企業や会社の費用構成をより詳しく分析できます。

それぞれどういった費用なのか細かく解説します。

固定費

固定費とは、売上の大小に関係なく発生する費用のことです。例えば、事務所の家賃や人件費、各種保険料、借入金の利子のほか、会社が所有する不動産の固定資産税なども固定費に該当します。

これらの費用は売上の増減に関係なく常に固定されているため、月々で金額が上下することはありません。

人件費などは、昇給やアルバイトの増減などで毎月の変動がある場合も。アルバイト社員、派遣社員の給与は変動費にするなど、企業ごとに異なるので、柔軟に対応しましょう。

変動費

変動費とは、売上に応じて増減する費用です。小売業であれば商品仕入れ、製造業であれば材料費や加工費がこれに該当します。多くの商品が売れて売上が上がれば、それだけ増える性質を持つ費用となります。

ほかにも、光熱費や支払運賃、販売手数料なども変動費に入ります。

損益分岐点を考えるうえで重要となるので覚えておきましょう。

損益分岐点を計算する計算式と手順

損益分岐点を計算するためには、まず計算式の手順を覚える必要があります。

- ・損益分岐点の計算式

- ・損益分岐点の計算例

この2つを解説しながら計算方法を学んでいきましょう。

損益分岐点の計算式

損益分岐点を計算する方法は2通りあります。

- ①損益分岐点=固定費÷{1-(変動費÷売上高)}

- ②損益分岐点=固定費÷(1-変動率)

①の式にある{1-(変動費÷売上高)}の部分は限界利益率と呼ばれる部分になり、損益分岐点は大きく分けると「固定費」と「限界利益率」の2つの要素から計算することができます。

②の式は、①の式を簡単に省略したものです。

損益分岐点の計算例

計算方法がわかったら、次はいよいよ計算をしていきます。

ここでは例として、「売上高2,000万円、変動費800万円、固定費1,000万円」という会社を想定してみました。

売上から費用を差し引くと利益は200万円、赤字ではないものの利益率は10%と高くありません。これらの数字を、次の式で計算してみましょう。

計算式①

固定費÷{(売上高-変動費)÷売上高}=損益分岐点売上高

1,000万円÷{(2,000万円-800万円)÷2,000万円}=1666.6…万円

この会社の場合、変動費と固定費が現状のままであれば、損益分岐点となる売上高は1,666万円ということになります。

また、上記の数式は、さらに簡略化できます。

計算式②

固定費÷(1−変動費率)=損益分岐点売上高

1,000万÷(1−0.4)=1,666.6…万円

変動費率とは売上高に対する変動費の比率のことで、「変動費÷売上高」といった計算式によって求められます。この例では、変動費率は「800万÷2,000万=0.4」ですので、式に代入すると計算式①と同じ数値が得られます。

損益分岐点の比率とは?

企業の経営状態を測る指標のひとつに、損益分岐点比率があります。これは、現在の売上高が損益分岐点のどのくらいの水準なのかを知ることができ、売上高と損益分岐点との比率で表されます。先ほどあげた例を使って、計算してみましょう。

損益分岐点÷売上高×100=損益分岐点比率(%)

1,666万円÷2,000万円×100=83.3(%)

売上高=損益分岐点の場合だと利益はゼロに近い状態と言えます。この状態の損益分岐点比率は100%になるため、損益分岐点比率は数字が小さいほど良いということがわかります。

どれくらいの数値が妥当かは業種によって差があるものの、70%以下は良好な状態、80%台はほぼ平均的、90%に入ると危険水域と判断されるため、早急な対策が必要になるでしょう。100%を超えたらすでに損失が出ている状況になるため、大至急対処しなくてはなりません。

安全余裕率とは?

安全余裕率とは、現在の売上高がどのくらい損益分岐点を上回っているかを知ることができる率です。現在の経営状況はどのくらい黒字なのか知ることができます。また、安全余裕率の中であれば、多少の現象があっても赤字にはならないとも言える数字です。

安全余裕率の計算方法は以下のとおりです。

計算式

安全余裕率=(売上高ー損益分岐点売上高)÷売上高×100

先ほど説明した売上例を参考に計算をしていきましょう。

(2,000万ー1,666.6万)÷2,000万×100=16.7

この場合、売り上げがあと16.7%下がっても、赤字にならないということを示しています。

会社が赤字の場合、安全余裕率はマイナスの数値になります。

損益分岐点で分かること

損益分岐点の概念や計算式、特に変動費率を知っておくと、売上高の変化で利益がどれほど動くか、また目標とする利益を上げるにはどのくらいの売上が必要なのかという数字を、簡単に算出することができます。費用や売上高と利益の関係を理解することで、さまざまなシチュエーションを考えながら今後の経営対策を講じることができるでしょう。

また、損益分岐率の知識があれば、割引された金額がただ割引されただけではなく、割引することで赤字になる可能性もあるかなども理解することができます。この知識は事業代表者だけでなく、営業担当者などにとっても必要な知識と言えるでしょう。

損益分岐点から見る経営改善

損益分岐点を分析していくと、会社の経営状態が見えてきます。もし、状態がかんばしくなければ改善の必要がありますが、損益というフィールドで改善策を講じるならば、固定費と変動費の両面で、費用の削減と売上の増大を考えたいところ。ここでは、費用の削減という面にしぼってご紹介します。

固定費を削減する

売上に関係なく発生する固定費は、特に売上が落ちてきたときに重い負担となります。売上が上昇すれば固定費負担も軽くなるのですが、こればかりは思いどおりになりません。効果的な改善策をとりたいのであれば、削減できる固定費は削っていく必要があります。固定費の削減のためにとられる方策は、地代家賃や保険料といった経費の見直しと人件費。いずれも簡単に削減しにくいものなので難しいですが、効率的な人員配置に組み替えることで業務効率を高め、固定費の削減効果を狙うことができます。

変動費を削減する

売上に伴って上下する変動費を削減するには、仕入れ単価を下げることがあげられます。ただ、単価を下げたために製品やサービスのクオリティが下がってしまっては、クレームや顧客離れといった別の問題が起こるため注意が必要でしょう。売上にあまり貢献していない変動費を探し出し、ひとつずつ対策をとっていきましょう。定期的に損益分岐点を算出し分析することは、継続的な改善を実践し事業を経営していくうえで欠かせない要素です。状態が良くない場合には改善に注力することが必要です。また、損益分岐点は「一度算出したらそれで終わり」ではありません。さまざまな経営上の改善策を打っていく中で、定期的に算出して経営状態を測定し、継続的な経営改善を行っていきましょう。

キャッシュレス決済の固定費を減らすなら「stera pack」

近年、国をあげて国内のキャッシュレス化を推進しているものの、キャッシュレス決済手数料がかかることに加え、決済手段を豊富にしなければ新規顧客の取込、リピーターにつながらないというお悩みを抱えている事業者さまも多いのではないでしょうか?そんな中、損益分岐点の分析をしている方におすすめしたい決済サービスは「stera pack」です。

「stera pack」は30種類以上の決済手段に決済端末「stera terminal」1台で対応できます。

stera packのおすすめポイント!

- 30種類以上のキャッシュレス決済に対応

- 専用アプリマーケットプレイス、stera marketのアプリで店舗業務が効率化

「stera market」の詳細は以下をご覧ください。

https://www.smbc-card.com/kamei/start/plan.jsp?SMCC801

「stera pack」の活用によって売上アップが期待できるほか、損益分岐点比率を下げられるかもしれません。

今回の記事のまとめ

売上分岐点とは、利益ゼロから達成されるポイント。

- ・損益分岐点とは利益ゼロが達成させるポイント。経営の損失は出ていないものの、利益も出せていない状況のことを指す。

損益分岐点を計算する前に、「費用」を知っておこう

- ・固定費

- ・変動費

損益分岐点を算出する計算式と手順

- ・損益分岐点の計算式

- ・損益分岐点の計算例

損益分岐点比率とは?

- ・現在の売上高が損益分岐点のどのくらいの水準なのかを知ることができる率

安全余裕率とは?

- ・現在の売上高がどのくらい損益分岐点を上回っているかを知ることができる率

損益分岐点で分かること

- ・売上高の変化で利益がどれほど動くか、また目標とする利益を上げるにはどのくらいの売上が必要なのかという数字を、簡単に算出することができる

損益分岐点から見る経営改善

- ・固定費を削減する

- ・変動費を削減する

キャッシュレス決済の固定費を減らすなら「stera pack」

- ・1台で30種類以上の決済手段に対応

- ・決済手数料は安心の低料率!初期コストは無料

stera packは集客もサポートするから売上アップに貢献します

- ・「stera pack」の活用によって売上げアップが期待できるほか、損益分岐点比率を下げられる可能性がある

目的別に記事を探す

店舗経営者の方へ

豊富なキャッシュレス決済に対応!

その他おすすめ記事サイト

キャッシュレスの基礎知識やキャッシュレス決済の導入方法など、キャッシュレスに関する最新情報を丁寧に解説します。

経営者・個人事業主・スタートアップの担当者が知っておきたいバックオフィスの基礎知識をご紹介しています。

その他おすすめ記事サイト

キャッシュレスの基礎知識やカード活用術、お困りごと解決情報など役立つ情報を発信しています。

経営者・個人事業主・スタートアップの担当者が知っておきたいバックオフィスの基礎知識をご紹介しています。

店舗経営者の方へ

豊富なキャッシュレス決済に対応!

その他おすすめ記事サイト

キャッシュレスの基礎知識やカード活用術、お困りごと解決情報など役立つ情報を発信しています。

経営者・個人事業主・スタートアップの担当者が知っておきたいバックオフィスの基礎知識をご紹介しています。