活用術

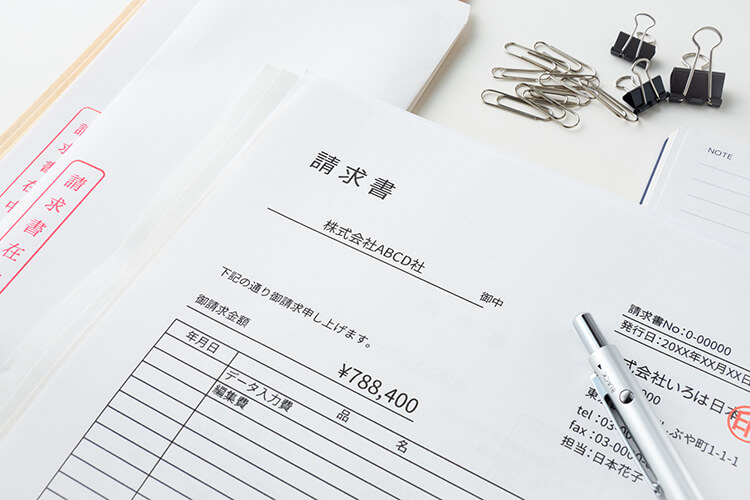

請求書の管理はどうすればいい?整理方法やおすすめのツールをご紹介

請求書の管理は、企業にとって大切な業務。しかし、請求書管理は煩雑になりやすく、ミスも起こりがちです。請求漏れは売上に影響するのはもちろん、入金ミスなどがあっては会社の信用にも関わるため、慎重に進めなくてはなりません。

そこで、今回は請求書管理の誤りをなくす効率的な方法について紹介します。

目次

請求書の管理が必要な理由

日々の業務で溜まっていってしまう請求書。請求書は領収書や納品書などとともに証憑書類と呼ばれており、取引の証拠となる書類です。そのため、法律で管理しなければならない期間がしっかりと決まっています。事業者が勝手に捨ててしまう、ということは原則認められません。

法人の場合は7年間、個人事業主の場合には5年間は請求書を保存しなければならないと義務付けられています。

請求書管理の基本

とはいえ、会社の規模が大きくなれば扱う請求書の枚数も増え、それが数年分ともなると、膨大な数です。では、どのように整理し、管理すればいいでしょうか?

支払いと入金、それぞれをきちんと管理

企業が扱う請求書は、顧客に送る請求書と、外注や仕入れ先から受け取る請求書の2種類があります。

前者を入金請求書、後者を支払い請求書としておきましょう。これら2種類の請求書は、それぞれ別個で管理しておくことが重要です。

入金請求書は、顧客に送付した物の控えを保管します。一方、支払い請求書はさまざまな企業から送られてくるため、書式も形状もまちまちで統一されていません。うっかり見逃してしまうと支払い漏れを起こしてしまいますから、確実な管理が求められます。

アナログとデジタルを整理しておこう

近年では、PDFなどのデジタルデータで請求書が発行されるケースが増えています。しかし、業界によっては紙の請求書が主流のところも多いため、デジタルとアナログが混在している場合は少々手間がかかります。そのため、デジタルデータの場合は、プリントアウトして管理するのが確実でしょう。

ただし、管理の効率性を考えれば、デジタルデータのほうが有利。自社発行の入金請求書は、デジタルへの移行が好ましいです。また、支払い請求書についてもデジタル化が可能かどうか、担当者に相談してみてもいいでしょう。

受け取った支払い請求書の管理方法

ここからは、実際の作業に沿って管理方法を見ていきましょう。まずは支払い請求書からです。

受け取った請求書は「未払い分」として保管する

取引先から届いた請求書は、デジタルデータの場合はプリントアウトし、「未確認支払い請求書」としてまとめておきます。請求書が届く時期は限られており、多くの請求書が一時期に集中するため、一時保管するファイルや箱を用意しておくといいでしょう。

そのうえで請求内容を確認し、間違いがなければ「未払い分」としてまた別で保管しておきます。この請求書を、支払い期日が迫っているものから順に整理していけば、支払い漏れを防ぐことができるでしょう。

支払い終了後、「支払い済み」として保管する

支払いが済んだものは、請求書に「済」のスタンプを押すなどして、二重に入金することのないようにしましょう。万全を期するなら、ATMの利用明細や振込証明書などを貼り付けておけば、後で確認する際にも便利です。

請求書を紙で管理する場合、「未払い分」と「支払い済み」は別に保管するのが安全。支払い済みの請求書は請求の日付順に整理しておくと、いつ発行された請求書なのかが分かりやすく、後日の確認や調査が容易になります。

送った請求書の管理方法

では次に、自社から顧客向けに発行した、入金請求書の管理について見ていきましょう。繰り返しになりますが、ここで管理するのは「請求書の控え」です。

発行した請求書の控えを「未入金」として保管する

基本的なところは支払い請求書と大差ありません。まず、顧客に送付した請求書の控えを「未入金分」として保管します。これも支払い請求書と同様に、支払い期日順に重ねて整理しておくといいでしょう。

そして、支払い期日が来たものは入金されているかを確認し、されていたら「済」のスタンプを押すなどして、「入金済み」として別に保管しておきます。

入金後は月ごと、あるいは顧客ごとにファイルする

入金が済んだ入金請求書は「入金済み」として別に管理しておきますが、このときに月ごとに管理する場合と、顧客ごとに管理する場合の、2とおりの保管方法が考えられます。

月ごとに管理しておくと、毎月の取引内容を把握しやすくなります。しかし、顧客数が多くなると「あのお客さんの請求実績を見たい」というときに探すのがたいへんです。反対に、顧客ごとに分類しておけばそうした心配はありませんが、時系列に沿って会社全体の請求額を把握するのが難しくなります。

いずれも一長一短がありますが、顧客数が10社前後ならば月ごとの管理、それ以上の場合は顧客ごとの管理にするといいかもしれません。

エクセル管理は問題点も多い

どちらの請求書管理にも言えることですが、エクセルで請求書を管理している会社はまだまだ多いです。多くの人が使うことができ、大変便利なエクセルですが、検索に手間がかかってしまうことや、5年分もしくは7年分の請求書データをエクセルに記録するとなると、容量が増え、処理速度が低下してしまいます。また、手入力する場合はミスが起きる、同時編集ができないなど、さまざまな問題点が多いのも事実。

事業の規模によってはエクセル管理でも問題ない、という会社も多いですが、今後事業を拡大することを考えれば、早めに請求書管理ツールを導入しておくことをおすすめします。

多くのメリットがある請求書管理ツール

ここまでは、紙の請求書の管理についてご紹介してきましたが、請求書管理ツールを使うと一気に効率化できます。取引先各社から送られてくる支払い請求書の体裁を変更してもらうのは難しいですが、自社で発行する入金請求書をデジタル化し、ツールで管理するようにすれば、経理業務を大幅に軽減することできるでしょう。また、ミスやエラーを防ぐことにも寄与します。

ここからは、請求書管理ツールを使うメリットについて見ていきましょう。

請求書を一元管理できる

請求書管理ツールを使うと、請求書の作成・発行から社内での承認プロセス、入金確認後の消し込みなど、請求書に関わるプロセスを一元管理できます。また、請求以前に見積書を作成することもでき、顧客が見積もりを承認すればすぐに請求書に変換する機能を持つものもあるなど、ビジネスチャンスを逃しません。

作成した請求書はプリントアウトできますし、もちろんそのままメール添付して送信することもできます。

リアルタイムで確認・作業ができる

クラウド型の請求書管理ツールは、入力内容はもちろん、入金状況もほぼリアルタイムで確認することができます。

もちろん、スマホでの操作も可能ですから、社内の経理と外出中の営業が連携し、請求内容を確認・承認してすぐに発行という作業を、簡単にこなすことができます。

検索性が高い

デジタルの強みは、検索性の高さが挙げられます。特定の顧客、特定の時期を指定すれば、検索条件に合致する請求を一瞬にして引き出すことができます。

「税務上の調査が必要」「あの案件の請求内容を確認したい」といった要求にも、時間や手間をかけることなく即座に応えられるでしょう。

会計ソフトと連携できる

請求書管理と会計ソフトが連携できれば、請求だけでなくその後の入金管理まで、会計ソフトを使って処理できます。

この種のツールでは、請求だけでなく納品までの一連のプロセスも管理できますから、経理の業務効率を大きく高められるでしょう。

クレジットカード決済の請求書発行が可能なツールも

無料POSレジシステムである「Square(スクエア)」は、実店舗での現金払いや銀行振込のほか、オンラインでのクレジットカード払いにも対応しており、請求書を簡単に発行することができます。

請求書管理ツールの選び方

現在では、さまざまな請求書管理ツールがあり、どのツールを選んでいいのか分からない、という方も多いでしょう。自社に合ったツールでないと、コストが無駄になってしまうことも。

そこで、自社に合った請求書管理ツールの選び方をご紹介します。

コストで選ぶ

請求書管理ツールは、月額費用のみで利用ができるクラウド型のツールが現在主流になっています。

また、オプションなどで作成した請求書を直接郵送してくれるサービスを行っているものもあり、1通あたり数百円ほどで対応してくれることが多いです。

個人向けのものは無料で利用できるものから月額1,000円程度のものがほとんど。複数人で請求書を管理する場合は、月額数千円~1万円ほどで導入ができます。

事業の規模や請求書を管理する人数、郵送サービスの有無などを踏まえた上で、費用対効果を見ておきましょう。

カスタマイズ性で選ぶ

会計ソフトなどの今まで使っていたツールと連携可能かどうかも、請求書管理ツールを選ぶときには重要です。

ツールによっては、請求書のデータを自動的に会計ソフトに入力してくれるなどの連携機能がついているものもあります。また、前述したように、請求書の郵送サービスをオプションで付けられるなどのサービスもあります。

自社に合った形にカスタムできる柔軟性の高いツールであるかを確認しておくと、導入後に既存のソフトと連携ができなかった、必要な機能がついていなかった、などの失敗を防ぐことができるでしょう。

セキュリティ面で選ぶ

現在主流となっているクラウド型請求書管理ツールですが、請求書のデータをクラウド上で管理するため、セキュリティ対策がなされていることはとても重要です。

通信が暗号化されているかどうか、バックアップはとられているのかどうかなどの対策面はもちろん、万が一トラブルが発生してしまった時にどのようなサポートが受けられるかなどもチェックしておくと安心でしょう。

請求書の管理をするならクラウド請求書が使える「Square(スクエア)」がおすすめ

Square(スクエア)では、本格的なクラウド見積書・請求書をどこからでも簡単に送信・管理することができます。

請求書決済のほかにも、クレジットカード決済、電子マネー決済が利用でき、ECサイトの決済にも対応しているマルチ決済サービスです。決済システムとしてはもちろん、請求書管理ツールとしても利用できます。

請求書はクラウド上で保管され、紛失の心配なし!

Square(スクエア)で発行した請求書はクラウド上で保管されるため、紛失の心配がありません。

どれを送っているのか、未払いのものはどれなのか、支払済みのものはどれかなど、請求書のステータスも一瞬にしてお客さまの支払い状況が確認できます。

紙の請求書のように、フォルダーに分ける作業もいらなくなりますので、業務の効率化もできます。

自動リマインダーで支払期限を確認しやすい

Square(スクエア)には、支払日の前日にリマインダーが送信されるように設定ができますので、お客さまの支払い忘れを防ぐことができます。

支払期限が過ぎてしまっても、デフォルトで支払期限の翌日と3日後にリマインダーが自動送信されるように設定されていますが、カスタマイズもできます。

請求書の送付、月額固定費が無料

クラウド請求書サービスを利用した場合、料金プランによって請求書作成や送信の枚数が制限されていることも多いですが、Square(スクエア)では、請求書の送付や月額固定費は無料でお使いいただけます。カードで支払いをしてもらった時のみ、カード決済手数料が発生します。現金での支払では手数料はかかりません。

シンプルな料金体系なので、導入しやすいのもSquare(スクエア)の魅力の1つです。

今回の記事のまとめ

請求書の管理が必要な理由

- ・法律で法人は7年間、個人事業主は5年間の保管が義務付けられている

請求書管理の基本

- ・入金請求書と支払請求書は別個で管理する

- ・デジタルの請求書と紙の請求書を整理しておく

受け取った支払い請求書の管理方法

- ・支払い期日が迫っているものから順に整理しておく

- ・支払いが終了したら二重に入金がないように注意

送った請求書の管理方法

- ・領収書の控えは支払期日順に整理しておく

- ・月ごと、あるいは顧客ごとにファイリングする

- ・エクセル管理には限界も。早めのツール導入がベター

請求書の管理はツールを使って効率化!

- ・請求書を一元管理できる

- ・リアルタイムで確認・作業ができる

- ・検索性が高い

- ・会計ソフトと連携できる

- ・クレジットカード決済が可能なものもある

請求書管理ツールの選び方

- ・コストで選ぶ

- ・カスタマイズ性で選ぶ

- ・セキュリティ面で選ぶ

請求書の管理をするならクラウド請求書が使える「Square(スクエア)」がおすすめ

- ・請求書はクラウド上で保管され、紛失の心配なし!

- ・自動リマインダーで支払期限を確認しやすい

- ・請求書の送付、月額固定費が無料

目的別に記事を探す

店舗経営者の方へ

豊富なキャッシュレス決済に対応!

その他おすすめ記事サイト

キャッシュレスの基礎知識やキャッシュレス決済の導入方法など、キャッシュレスに関する最新情報を丁寧に解説します。

経営者・個人事業主・スタートアップの担当者が知っておきたいバックオフィスの基礎知識をご紹介しています。

その他おすすめ記事サイト

キャッシュレスの基礎知識やカード活用術、お困りごと解決情報など役立つ情報を発信しています。

経営者・個人事業主・スタートアップの担当者が知っておきたいバックオフィスの基礎知識をご紹介しています。

店舗経営者の方へ

豊富なキャッシュレス決済に対応!

その他おすすめ記事サイト

キャッシュレスの基礎知識やカード活用術、お困りごと解決情報など役立つ情報を発信しています。

経営者・個人事業主・スタートアップの担当者が知っておきたいバックオフィスの基礎知識をご紹介しています。