個人事業主・フリーランスが納める税金の種類は?節税対策についても徹底解説

2024.08.27

個人事業主・フリーランスが納める税金の種類は?節税対策についても徹底解説

個人事業主・フリーランスが納める税金の種類は?節税対策についても徹底解説

2024.08.27

個人事業主やフリーランスなど、確定申告が必要な方は、「来年の納税金額はいくらになるのだろう」と不安に感じることがありますが、経費にできる支出をしっかり把握し正しく処理すれば、節税対策にもつながります。

ここでは、個人事業主の税金対策について、分かりやすく解説します。

こちらもあわせてご覧ください

個人事業主とは、「個人で事業を行う人」のことです。「個人」といっても、1人で事業を行う必要はなく、従業員を雇用して複数人で事業を行っていても、法人を設立しないで事業を行っている方は個人事業主にあたります。個人事業主は、事業を開始したら「開業届」を税務署に提出しなければなりません。

個人事業主と似た言葉に「フリーランス」がありますが、こちらは「組織から独立した働き方」を示す言葉です。例えば、1人で会社を法人化して事業を営んでいる場合は、個人事業主ではありませんが、フリーランスに含むことはできます。

こちらもあわせてご覧ください

こちらもあわせてご覧ください

個人事業主の税務申告は、法人の場合と比較すると簡単です。法人の申告は、税理士に依頼しないと難しい場合が多いですが、個人事業主は会計ソフトを使うなどして自分で行うことができます。

それでは早速、個人事業主が支払う税金から解説していきます。

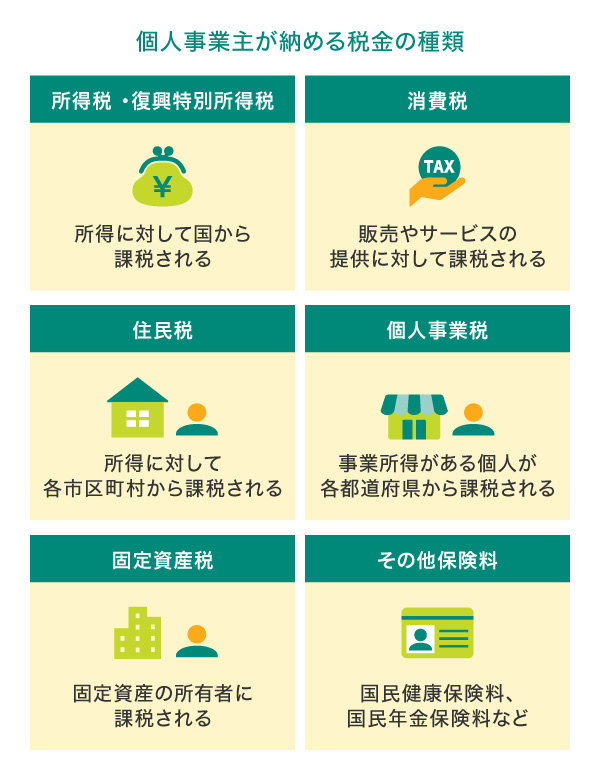

個人事業主が納める税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税などになります。このうち、消費税と個人事業税は、条件に当てはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が納める対象となります。なお、納付先は、税金が国税か、地方税かによって異なります。

まずは、それぞれの税金の概要について確認しておきましょう。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に事業を通じて得た所得に対して課せられる税金です。所得額が一定額を超えると、その超えた部分のみ高い税率がかかる超過累進課税で、個人事業主にとって大きな負担となる税金です。

納付先は国で、前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに確定申告を行って納付します。

こちらもあわせてご覧ください

こちらもあわせてご覧ください

消費税は原則として、基準期間である前々年の売上が、1,000万円を超えた場合に課されます。基準期間とは、納税義務になるかどうかの判定基準となる期間のことで、個人事業主の場合は2年前(前々年)となります。ただし、開業から2年以内であっても、特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税されます。

なお、2023年10月に開始されたインボイス制度により、個人事業主の対応が大きく変化したのがこの消費税についてです。インボイス制度に対応して課税事業者となった個人事業主は、適格請求書発行事業者として登録した日以降の消費税納税義務が生じます。

こちらもあわせてご覧ください

こちらもあわせてご覧ください

確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従って、住民税を納めます。6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかの、いずれかを選びます。

個人事業税は、事業内容に応じて課される税金です。納付は8月と11月の年2回で、都道府県が納付先になります。

個人事業主の場合、事業所得が290万円までであれば納税の必要はありません。また、個人事業税の課税対象とならない業種もあります。なお、個人事業税は、経費として処理することができます。

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋または償却資産といった固定資産にかかる税金です。

固定資産の所有者が、その資産価値に応じて算定された税額を、固定資産がある市町村に収めます。なお、東京都23区内では、特例で都が課税をします。

個人事業主・フリーランスはほかに、国民健康保険料や国民年金保険料を納めます。

日本では国民皆保険制度に基づき、すべての人が公的医療保険に加入することになっており、個人事業主・フリーランスの多くは国民健康保険に加入しています。国民健康保険は市区町村ごとに金額や納付方法が異なります。40歳以上になると介護保険にも加入となり、64歳までは健康保険料の一部として介護保険料を納付します。

また、国民年金にも加入する必要があります。日本年金機構の国民年金に加入すると「第1号被保険者」となり保険料を支払います。

ここでは、個人事業主の節税対策について解説します。経費を見直し、適用できる控除を確認することで、個人事業主が納める税金のなかで最も大きなウエイトを占める所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険料の節税につながります。

まず、経費の漏れをなくすため、事業にかかる経費などの支出を見直し、次に適用できる控除を確認していきましょう。

個人事業主・フリーランスの節税対策は、まず、事業にかかる経費などの支出を見直すところからはじめましょう。

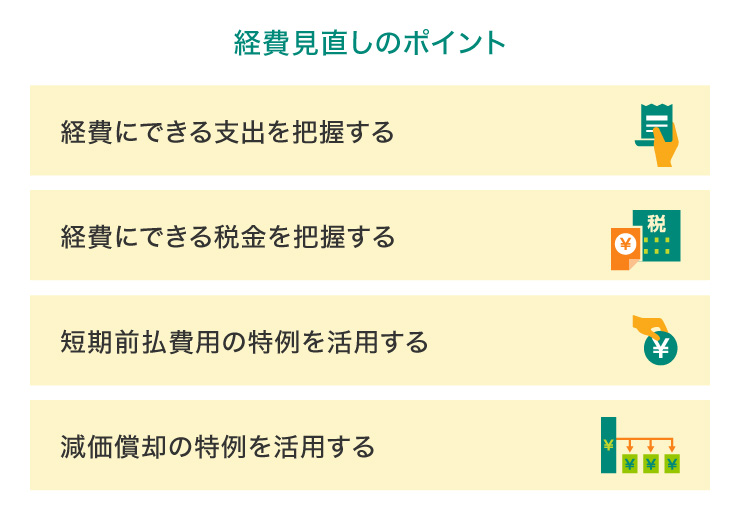

経費にできる支出を把握する

事業を行ううえでかかった費用は、すべて経費として計上できます。例えば、以下のような支出はすべて経費になります。

| 旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代 など |

|---|---|

| 広告宣伝費 | チラシの作成代、求人広告代、ネット広告代 など |

| 消耗品費 | オフィスで使う事務用品購入費、使用可能期間が1年未満か10万円(税込)未満のパソコン購入費 など |

| 接待交際費 | 取引先との食事代 など |

| 水道光熱費 | オフィスや店舗の水道料金、電気代、ガス代 など |

| 通信費 | 業務用の携帯電話料金、切手代、プロバイダー料金 など |

| 地代家賃 | オフィスの賃料 など |

| 租税公課 | 固定資産税、自動車税 など |

| 給料賃金 | 従業員に支払う給与 など |

| 福利厚生費 | 従業員の通勤手当 など |

なお、自宅を事務所として使用している場合、家賃や水道光熱費、固定電話代、携帯電話代、インターネット料金、固定資産税なども、仕事に使用した分については「家事按分」をすれば、経費にすることができます。

こちらもあわせてご覧ください

こちらもあわせてご覧ください

個人事業主が納めた税金のうち事業に関わるものについては経費に計上でき、国や地方自治体に納める税金「租税」と公共団体に納める会費や罰金などの「公課」を指す「租税公課」もこちらに含まれます。一方で、住民税や所得税、相続税などは、個人に対してかかるものなので経費とすることができません。経費に計上できる税金、できない税金の区分けは、以下のとおりです。

経費計上できる税金、できない税金

| 経費に計上できる税金 | 経費に計上できない税金 |

|---|---|

|

|

こちらもあわせてご覧ください

こちらもあわせてご覧ください

ソフトウェアの利用料やネット回線使用料などでは、継続的なサービスを受けることを前提に、半年分や1年分の料金を前払いすることがあります。その費用は、サービスを受ける期間のものとして計上するのが原則で、当期の費用には計上できません。

しかし、以下6つのすべての条件を満たす費用については、「短期前払費用」扱いとなり、特例として当期の費用として計上することが認められています。

短期前払費用の特例を受ける条件

注意したいのは5の条件で、「今年は年払いだったけれど、来年は月払いにする」という場合は、短期前払費用の特例は適用されません。特例を使うことで、当期の経費として計上できる分が増えるので、課税対象となる所得金額を抑えることができます。

減価償却とは、購入した固定資産の費用を、税法上の耐用年数で分割して計上する会計の方法です。そのため、数年間にわたって節税効果が期待できます。

減価償却資産の償却方法には、所得税法によって特例が設けられており、10万円以上20万円未満のものは3年で均等償却することができます。耐用年数にかかわらず均等償却できるので、1年あたりの償却額が大きくなり、大きな節税効果につながるというわけです。

中小企業者については、一定の条件を満たすことによって、10万円以上30万円未満のものを一括で経費として処理できる「少額減価償却資産の特例」があります。この特例を、黒字の年にうまく活用すると、対象となる固定資産の費用を一括で必要経費にできますので、大きな節税効果が見込めます。

こちらもあわせてご覧ください

こちらもあわせてご覧ください

控除には、所得控除と税額控除があります。この2つの控除が増えるほど課税される金額は小さくなりますので、経費同様、所得控除・税額控除を漏れなく計上することが大切です。このうち、所得税額は下記の計算式で求めることができます。

所得税額の計算式

上記の式により、年間の所得の合計額から必要経費と所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となります。さらに、課税される所得金額に税率を掛け、税額控除額を差し引いたものが、「所得税額」です。このことから、税額控除額が多いほど節税効果につながることが分かります。

控除を見直すことは節税につながりますので、見直しのポイントを詳しく見ていきましょう。

所得控除は、一定の金額を課税対象となる所得から差し引くものです。所得控除が受けられるのは、次のような場合です。

税額控除とは、課税される所得金額から計算された所得税額から、一定の金額を控除するものです。税額控除は、税額から直接差し引く分、所得控除に比べて節税効果が大きいことが特徴です。

おもな税額控除としては、次のようなものがあります。

おもな税額控除の内容

| 名称 | 対象 |

|---|---|

| 配当控除 | 株式投資などによる配当金を受け取った人 |

(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除 |

住宅を新築した人、取得した人、増改築を行った人など |

| 政党等寄附金特別控除 | 政党もしくは政治資金団体に寄付を行った人。寄附金控除(所得控除)か、この寄附金特別控除(税額控除)のどちらの適用を受けるか、有利なほうを選ぶことができます。 |

一定額以上の医療費を支払った年は、所得税・住民税から控除を受けることができます。金額としては、年間の医療費支払いが10万円(所得金額200万円未満の人は所得金額の5%)以上の場合、または対象医薬品を1万2,000円以上購入した場合(セルフメディケーション税制)です。

中小機構が運営している個人事業主や中小企業のための積立式の退職金制度で、掛金のすべてが控除の対象となっています。加入後も掛金の増減が可能で、受け取りも一括・分割が選べます。受け取った際は一括であれば退職所得控除が受けられ、退職金として有利な課税制度です。分割の場合は退職所得控除がありません。一括の場合、2分の1課税も適用されます。低金利貸付も利用できるので個人事業主にはメリットが多いといえるでしょう。

iDeCoとは「個人型確定拠出年金」ともいい、厚生年金・国民年金とは別に老後資金を蓄えられる私的年金制度です。掛金の額や所得税額によって異なりますが、iDeCoに加入すると所得税と住民税の控除が受けられます。課税所得が多い人ほど控除も大きいのが特徴です。受給時は、小規模共済と同様、退職所得控除が受けられます。

掛金の全額を個人事業の必要経費とすることができます。月額5,000円~20万円まで5,000円単位で選べる掛金で、12ヵ月以上の納付があれば、解約の際に掛金総額のうち一定額の返還が受けられます。

生まれ故郷の地方自治体や復興支援に協力したい自治体など、任意で選んだ先に寄付をすると、寄付額の一部について税金の控除や還付を受けられる制度です。地方の特産品が返礼として送られてくることでも有名になりました。寄付した年の所得税から還付が、翌年の住民税から控除が受けられます。上限額は所得や家族構成によって異なりますが、控除上限額内での寄付で、金額が2,000円を超える部分は控除が受けられます。

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告があります。青色申告をするには、まず、「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出することが必要です。申請が承認されたら、青色申告ができます。「青色申告は帳簿付けが必要なので面倒」という先入観を持っている方も多いのですが、難しくはありません。

こちらもあわせてご覧ください

こちらもあわせてご覧ください

事業が発展し、課税される所得金額が増えてきているなら、法人化が有効な節税対策になる可能性があります。ただし、法人の設立には、登記などの費用と手間はかかりますし、所得税・法人税以外の税額も考える必要があるため、一概に断言することはできません。事前の十分な検討が必要になってきます。

個人事業主が納める税金には「所得税」と「住民税」、対象となる場合に「消費税」と「個人事業税」があります。このうち所得税は、所得額が高くなると税率も高くなるよう設計されています。

個人事業主の、課税される所得金額と税率

| 課税される所得金額 | 税率 |

|---|---|

| 195万円未満 | 5% |

| 195万円以上 330万円未満 | 10% |

| 330万円以上 695万円未満 | 20% |

| 695万円以上 900万円未満 | 23% |

| 900万円以上 1,800万円未満 | 33% |

| 1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% |

| 4,000万円以上 | 45% |

(出典)国税庁「No.2260 所得税の税率」を参考に作成

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

一方、法人が納める税金には「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「地方法人特別税」「消費税」「固定資産税」などがあります。このうち、法人税は所得金額に応じて税率が区分されています。役員報酬を支払うことで給与所得控除が使えることから、法人化は意味があるといえます。

ここまで見てきたように、確定申告には青色申告と白色申告があります。どちらを選択するとしても、期限までに正確な確定申告書を作成する必要があります。

確定申告書の作成は手書きでも可能ですが負担が大きいので、最近では、国税庁の「確定申告等作成コーナー」や、各種確定申告ソフトを活用するのが一般的です。また、知識がなく、不安を感じているときは税理士に相談することも考えられます。確定申告にかけられる時間とコストを考慮して判断するとよいでしょう。

確定申告をスムーズに行うには、ふだんから領収書などの必要書類をしっかり集めておくことがポイントです。経費をクレジットカード払いにしておくと、明細を見ればまとめて確認できるため、効率よく申告の準備が進められます。

こちらもあわせてご覧ください

こちらもあわせてご覧ください

経費の計上漏れがあった場合、その分だけ課税される所得金額が増えてしまうので、事業に関する支出はしっかりと管理し、経費に計上できる分は漏れなく計上することが大切です。そのためにおすすめなのが、事業用のクレジットカードを作り、事業に関する支払いはすべてそのカードで行うことです。カードの利用明細をまとめてチェックできるので、領収書と照らし合わせることで計上漏れを防ぐことができて便利です。

さらに、法人カードなら、利用限度額が高い、空港のラウンジサービスが利用できるなど、ビジネスに役立つ特典も付いています。また、カードを利用することで、ポイントも貯まります。

経費管理に最適な「三井住友カード ビジネスオーナーズ」

高校生を除く満18歳以上の法人代表者、個人事業主(副業・フリーランスを含む)の方向けの法人カードです。カードランク別に三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)、三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド、三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(満20歳以上が対象)の3種類があります。

ベンチャーやスモールビジネスシーンに必要な経費管理の一元化といった法人カード機能とともに、ビジネスユースでのご利用もお得になるポイント還元や年会費永年無料(※)などの特典も付帯します。

スタートアップ企業やフリーランス、副業で活躍される方のビジネスを後押しする、利便性とメリットを兼ね備えています。

三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)は年会費永年無料となります。

三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドは条件達成で翌年以降、年会費永年無料となります。

三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファードは年会費33,000円(税込)となります。

対象取引や算定期間などの実際の適用条件については、三井住友カードのホームページをご確認ください。

副業用クレジットカードにおすすめ!

三井住友カード

ビジネスオーナーズ(一般)

年会費:永年無料

限度額:~500万円

※所定の審査有り

国際ブランド:

ポイント還元率:0.5%~1.5%

三井住友カード

ビジネス

オーナーズ(一般)

副業用クレジットカードにおすすめ!

新規入会&条件達成で※

キャンペーン情報

新規入会&条件達成で※

最大16,000円相当プレゼント!

最大16,000円相当

プレゼント!

※

実施期間、条件などについては必ずホームページをご確認ください。

おすすめポイント

登記簿謄本・決算書

提出不要

個人カードと2枚持ちで

ポイント

最大

1.5%還元※1

発行は

最短3営業日※2

※1

ポイント付与対象となるご利用の条件など、詳細・最新情報はホームページでご確認ください。

※2

金融機関サイトで口座振替設定が完了した場合に限ります。

あらゆるビジネスシーンでサポート!

三井住友カード

ビジネスオーナーズ ゴールド

年会費:5,500円

※条件達成で翌年以降永年無料

限度額:~500万円

※所定の審査有り

国際ブランド:

ポイント還元率:0.5%~2%

三井住友カード

ビジネス

オーナーズ ゴールド

あらゆるビジネスシーンでサポート!

新規入会&条件達成で※

キャンペーン情報

新規入会&条件達成で※

最大55,000円相当プレゼント!

最大55,000円相当

プレゼント!

※

実施期間、条件などについては必ずホームページをご確認ください。

おすすめポイント

年間100万円のご利用※1で

毎年10,000ポイント還元

+

翌年以降年会費永年無料

条件達成で

ポイント

最大

2%還元※1

発行は

最短3営業日※2

※1

ポイント付与対象となるご利用の条件など、詳細・最新情報はホームページでご確認ください。

※2

金融機関サイトで口座振替設定が完了した場合に限ります。

ポイント特化型ビジネスカード!

三井住友カード

ビジネスオーナーズ

プラチナプリファード

年会費:33,000円(税込)

限度額:~9,999万円

※所定の審査有り

国際ブランド:

ポイント還元率:1%~10%

三井住友カード

ビジネスオーナーズ

プラチナプリファード

ポイント特化型ビジネスカード!

新規入会&条件達成で※

キャンペーン情報

新規入会&条件達成で※

最大65,000円相当プレゼント!

最大65,000円相当

プレゼント!

※

実施期間、条件などについては必ずホームページをご確認ください。

おすすめポイント

ポイント

最大10%還元※1

利用特典

最大

40,000円

相当進呈

発行は

最短3営業日※2

※1

ポイント付与対象となるご利用の条件など、詳細・最新情報はホームページでご確認ください。

※2

対象金融機関、口座種別等により、書面手続きが必要な場合は最短3営業日発行となりません。

節税のポイントはいろいろありますが、なんといっても大切なのは、経費や控除、税金について正しい知識を持ち、確定申告に備えて日ごろから準備することです。減価償却費を活用する場合など、計画的に支出を管理する必要がありますし、青色申告ができるようになるにも事前の申請が必要です。確定申告の直前に焦らないよう、今から上手に節税しましょう。

よくある質問

個人事業主が納める税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税の4つです。このうち、消費税と個人事業税は、条件に当てはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が納める対象となります。

詳しくは以下をご覧ください。

Q2.個人事業主の節税対策は?

個人事業主が行うべき節税対策として、一番大きなポイントが経費と控除の見直しです。収入に対して経費と控除が増えると、個人事業主が納める税金のなかで大きなウエイトを占める所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険料の節税につながります。個人事業主にとって経費の種類や処理について正しい知識を持つこと、控除にはどのような種類があるのか、また近年金額が変更になった項目は何か、知識をアップデートすることも重要です。

詳しくは以下をご覧ください。

Q3.節税対策には法人化したほうがいいの?

事業が発展し、課税される所得金額が増えてきているなら、法人化が有効な節税対策になる可能性があります。ただし、法人の設立には、登記などの費用と手間はかかりますし、所得税・法人税以外の税額も考える必要があるのでケースバイケースの一面があり、一概に断言することはできません。

詳しくは以下をご覧ください。

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学卒業。税理士としてのキャリアは20年以上。税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、会計・税務を軸に複数の会社取締役・監査役にも従事。

【保有資格】CFP® 、税理士

税理士法人みらいサクセスパートナーズ

2024年8月時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

あわせて読みたい記事