企業は成長するために、あるいは経営危機を回避するために、定期的に経営状態をチェックしなければいけません。人間にとって健康診断や人間ドックなどの定期的な検診が大事なように、会社にもそれと同様にチェックが必要となります。それが財務分析です。

ここでは財務分析の基本と、財務分析を行うことで何が明らかになるのかについて解説していきます。

財務分析とは?

財務分析とは、貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書といった財務諸表から財務評価、つまり会社の経営状況を客観的に評価・分析する手法です。この財務評価とは、企業の健全性を示す「収益性」「安全性」「成長性」と、経営資源の活用度を表す「生産性」「効率性」の観点から、会社の現状を総合的に把握することを指します。

自社の時系列分析や同業他社との比較分析を行うことで経営課題を明確にし、将来予測や効果的な経営戦略の立案が可能になります。また、取引先や金融機関、投資家など外部のステークホルダーも活用する重要な判断材料となります。

財務分析に必要な3つの書類

財務分析を行うには、企業の財務状況や経営成績を把握するための基本となる「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」、いわゆる財務諸表(財務三表)が不可欠です。

貸借対照表では企業の資産・負債・純資産の状況を、損益計算書では一定期間の収益・費用と利益の状況を、キャッシュフロー計算書では実際の資金の流れを把握できます。

これらの財務諸表は、経営者による意思決定はもちろん、株主や取引先、金融機関などの利害関係者が企業の状況を判断する際の重要な指標となります。そのため、財務分析を行う際は、これら3つの書類の関係性を理解し、総合的に分析することが重要です。

各財務諸表の特徴と役割について、詳しく見ていきましょう。

貸借対照表

貸借対照表は、特定時点における企業の財政状態を示すものです。資産・負債・純資産の3つの要素で構成され、常に「資産 = 負債 + 純資産」という関係が成り立ちます。

資産の部に記載されるのは、現金・預金や売掛金などの1年以内に現金化できる「流動資産」、建物や機械設備などの「固定資産」、支出の効果が1年以上に及ぶ「繰延資産」です。

一方、負債の部には1年以内に支払いが必要な「流動負債」と、長期借入金などの「固定負債」が記載され、純資産の部には資本金や利益剰余金などが含まれます。

流動資産と流動負債の比率から支払い能力を、負債と純資産の比率から財務の健全性を判断できるなど、貸借対照表の分析により、企業の財務安全性や支払い能力、資本効率などの評価が可能です。

損益計算書

損益計算書は、企業の一定期間(通常1年間)の経営成績を表すものです。売上高を最上部に記載し、そこから各種費用を差し引いていく形で、段階的に異なる利益が計算されます。

主な利益として、売上から売上原価を引いた「売上総利益」、そこから販管費を引いた「営業利益」、営業外損益を加減算した「経常利益」、特別損益を加減算し税金を差し引いた「当期純利益」があります。これらの利益を分析することで、会社の本業における収益力や費用管理の効率性評価が可能です。

また、前期との比較や売上高に対する各利益の比率により、経営効率の改善状況や収益性の変化を把握できます。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会社の一定期間における現金の流れを表すものです。企業活動を「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つに分類し、それぞれの活動における現金の増減を示します。

営業活動では商品販売や仕入れなど本業での現金の動き、投資活動では設備投資や投資有価証券の売買など、財務活動では借入金や株式の発行による資金調達に関する現金の流れが記録されます。

このような現金の流れを分析することで、企業の資金繰りの状況や将来の成長に向けた投資余力、財務活動の健全性などを評価できます。特に営業活動によるキャッシュフローは、本業における資金創出力を示す重要な指標となります。

財務分析の5つの分類

財務分析の方法は、その目的によって「収益性分析」「安全性分析」「生産性分析」「成長性分析」「効率性分析(活動性分析)」の5種類に分類されます。それぞれの分析には、企業の経営状態を評価するための代表的な指標があります。経営状態の評価には、生産性と収益性の違いを理解することが重要で、利益創出力と経営資源の活用効率という異なる視点から分析を行います。

それぞれの分析方法について見ていきましょう。

| 分類 | 代表的な指標 |

|---|---|

| 収益性分析 | 売上高総利益率(粗利益率) |

| 売上高営業利益率 | |

| 総資産利益率(ROA) | |

| 安全性分析 | 流動比率 |

| 自己資本比率 | |

| 生産性分析 | 労働生産性 |

| 労働分配率 | |

| 成長性分析 | 増収率(売上高伸び率) |

| 増益率(経常利益伸び率) | |

| 売上高研究開発費比率 | |

| 総資本増加率 | |

| 効率性分析(活動性分析) | 総資本回転率 |

| 棚卸資産回転率 | |

| 固定資産回転率 |

収益性分析

企業がどれだけ利益を上げられているのかを見る分析手法が「収益性分析」です。収益性分析のやり方は、利益の具体的な額ではなく、その比率を見ていくのが特徴で、企業がさまざまな資本を使って得た利益の効率性を測定します。

代表的な指標には、売上高に対する利益率を表す「売上高総利益率(粗利率)」「売上高営業利益率」、資本に対する利益率を表す「総資産利益率(ROA)」があります。粗利率は企業の基本的な収益力、売上高営業利益率は本業での収益力、ROAは資産活用の効率性を評価する指標です。

これらの分析により、「自社で活用した資本がどれだけ効率的に利益を生み出しているか」を把握でき、安定的な事業運営への指針となります。

売上高総利益率(粗利益率)

売上高総利益率は、企業の基本的な収益力を把握するための指標です。売上総利益(粗利益)が売上高に占める割合を示し、以下の計算式で求められます。

売上高総利益率(粗利益率)(%)= 売上総利益(粗利益)÷ 売上高 × 100

この指標が高いほど、企業の基礎的な利益創出力が高いことを意味します。ただし、業種によっては粗利率の水準が異なり、適正な水準は業種によって違いがあるため、同業他社との比較が大切です。また、粗利率が前年より低下している場合は、仕入れコストの上昇や販売価格の下落などの課題が考えられます。

売上高営業利益率

売上高営業利益率は、企業の本業における収益力を把握するための指標で、「売上高に対して、どれだけの営業利益を生み出しているか」を示します。

売上高営業利益率(%)= 営業利益(売上総利益 - 販売費および一般管理費)÷ 売上高 × 100

この指標は、販売費や一般管理費(人件費、広告宣伝費、家賃など)を含めた企業活動全体の効率性を表します。比率が高いほど本業での収益力が高いことを意味し、営業活動の生産性を評価する上で重要な数値です。ただし、売上高が増加していても、この比率が低下している場合は、間接部門のコスト増加や営業活動の非効率化が課題として考えられます。

総資産利益率(ROA)

総資産利益率(ROA)は、企業が保有する総資産(純資産+負債)をどれだけ効率的に活用して利益を生み出しているかを示す指標で、以下の計算式で求められます。

ROA(%)= 当期純利益 ÷ 総資産 × 100

企業の資産活用の効率性を評価する重要な指標で、数値が高いほど資産を効率的に活用できていることを意味します。一般的に5%以上が優良とされますが、業種によって収益構造が異なるため、同業他社との比較が必要です。

ROAを改善するには、コストダウンや設備投資による利益率の向上(分子の改善)と、不要資産の売却や適正な減価償却による総資産の圧縮(分母の改善)の、2つのアプローチがあります。

安全性分析

安全性分析は、会社の支払い能力と財務の健全性を評価するための分析手法で、企業の倒産リスクを評価し、経営の安全性を判断します。

安全性分析にはいくつもの指標が使われますが、主要な指標は、短期的な支払い能力を示す「流動比率」と、長期的な財務安定性を表す「自己資本比率」です。これらは自社の財務状態の確認だけでなく、新規取引先の与信判断や金融機関による融資審査、投資家の投資判断などにも広く活用されています。

流動比率

流動比率は、企業の短期的な支払い能力を評価する指標です。1年以内に現金化できる流動資産と、1年以内に支払いが必要な流動負債との比率で表され、以下の計算式で求められます。

流動比率(%)= 流動資産 ÷ 流動負債 × 100

一般的に、この比率が120%以上あれば日常的な資金繰りに問題がなく、200%以上であれば理想的とされています。ただし、比率が高すぎる場合は在庫の過剰保有など、資金が効率的に活用されていない可能性もあるため注意が必要です。

流動比率が低い場合は短期的な支払い能力に課題があり、財務の安全性が低いと判断されます。

自己資本比率

自己資本比率は、企業の長期的な財務安全性を評価する指標で、総資本(自己資本+他人資本)に占める自己資本の割合を示します。

自己資本比率(%)= 自己資本 ÷ 総資本(自己資本+他人資本) × 100

この比率が高いほど、他人資本(銀行からの融資など)への依存度が低く、財務的に安定していることを意味します。一般的に20%以下は危険とされ、30%程度が理想的とされています。

しかし、適正水準は業種によって大きく異なり、銀行業では4%以上が求められるなど、業界ごとに異なる基準が設けられています。

生産性分析

生産性分析は、会社が保有する人材や設備などの経営資源をどれだけ効率的に活用して付加価値を創出しているかを評価する手法です。ここでの付加価値とは、労働や設備投資を通じて製品・サービスに新たに加えた価値を指し、企業の競争力を示す重要な要素となります。

主には「労働生産性」と「労働分配率」があり、労働生産性は従業員1人当たりの付加価値創出能力を、労働分配率は創出された付加価値に占める人件費の割合を示します。これらの分析により、人的資源の活用効率や人件費の適正性評価が可能です。

労働生産性

労働生産性は、従業員1人当たりがどれだけの付加価値を生み出しているかを示す指標です。

労働生産性(円) = 付加価値額 ÷ 平均従業員数

・控除法:自社の売上高から外部への支払額(材料費、部品費、運送費、外注加工費など)を差し引いて算出する方法。「中小企業庁方式」とも呼ばれる。

付加価値額=売上高―外部購入価額(材料費、部品費、運送費、外注加工費など)

・加算法:自社が生み出した利益と、その利益を生み出す過程で発生した費用(人件費、賃借料、減価償却費など)を合計して算出する方法。「積上法」「日銀方式」とも呼ばれる。

付加価値額=経常利益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課+減価償却費

労働生産性の指標が高いほど、従業員が効率的に付加価値を創出できていることを意味します。ただし、単純に従業員数を減らすことは付加価値の低下にもつながるため、生産性向上には業務プロセスの改善や効率化など、構造的な改革が必要となります。

労働分配率

労働分配率は、企業が生み出した付加価値のうち、どれだけを人件費として配分しているかを示す指標で、以下の計算式で求められます。

労働分配率(%)= 人件費 ÷ 付加価値額 × 100

人件費の適正性を評価する基準で、一般的に大企業では50%前後、中小企業では70~80%程度が平均とされています。比率が高すぎる場合は経営を圧迫する可能性があり、逆に低すぎる場合は従業員の待遇や労働環境に課題がある可能性があります。

そのため、業界平均や同業他社との比較を通じて、適正な水準を見極めることが重要です。

成長性分析

成長性分析は、企業のこれまでの成長実績と将来の可能性を評価する手法です。増収増益をしている成長中の会社の場合、増収率や増益率を見ることが重要となります。また、現在の業績だけでなく、売上・利益・規模など複数の観点から、伸びの度合いや今後の発展性を多面的に分析することで、企業の成長ステージや将来性を判断できます。

ここでは、各指標の詳細について見ていきましょう。

増収率(売上高伸び率)

増収率は、企業の売上高の成長度合いを示す基本的な指標で、前期と比較して当期の売上高がどれだけ増加したかを表します。

増収率(%)=(当期売上高 - 前期売上高)÷ 前期売上高 × 100

企業の成長性を評価するには、単年度の増収率だけでなく、複数年にわたる推移を確認することが重要です。これにより、企業が成長期にあるのか安定期にあるのかを判断でき、より正確な成長性評価が可能です。

なお、当期の売上高が前期を下回った場合は「減収率」と呼び、成長の鈍化や事業環境の変化を示す重要なシグナルとなります。

増益率(経常利益伸び率)

増益率は、企業の経常利益の成長度合いを示す指標です。前期と比較して当期の経常利益がどれだけ増加したかを表し、以下の計算式で求められます。

増益率(%)=(当期経常利益 - 前期経常利益)÷ 前期経常利益 × 100

この指標は、本業での収益に加えて営業外の損益も含めた会社全体の収益力の成長を評価します。一般的に増収率と組み合わせて分析することで、より正確な成長性評価が可能です。

例えば、増収率と増益率がともに高い企業は、売上と利益の両面で成長していると判断できます。なお、経常利益は営業外の要因も含むため、企業の総合的な収益力の変化を把握するのに適しています。

売上高研究開発費比率

売上高研究開発費比率は、企業が将来の成長に向けてどの程度研究開発に投資しているかを示す指標です。

売上高研究開発費比率(%)= 研究開発費 ÷ 売上高 × 100

新商品開発や新技術の研究など、将来的な成長に向けた投資状況と、その企業の成長も予測できます。比率が高いほど積極的な研究開発投資を行っていることを示しますが、研究開発投資の成果が実を結ぶまでには一定の期間を要するため、中長期的な視点での評価が必要です。

総資本増加率

総資本増加率は、企業の規模がどの程度拡大しているかを表す指標です。前期と比較して当期の総資本(純資産+負債)がどれだけ増加したかを示します。

総資本増加率(%)=(当期総資本 - 前期総資本)÷ 前期総資本 × 100

増加している場合は企業規模の拡大を意味しますが、増加の内容を分析することが重要です。例えば、売掛金や在庫の増加が主要因の場合は営業上の課題がある可能性があり、借入金の増加による総資本の拡大は、財務リスクの上昇を示唆する場合もあります。

そのため総資本増加率は、ほかの成長性指標や安全性指標と合わせて評価する必要があります。

効率性分析(活動性分析)

効率性分析は、会社が保有する資産をどれだけ効率的に活用して売上や利益を生み出しているかを評価する手法です。活動性分析といわれることもあります。

企業全体の資産活用効率を示す「総資本回転率」、在庫管理の効率性を表す「棚卸資産回転率」、設備投資の効率性を示す「固定資産回転率」が主な指標です。

これらは資産に対する売上高の比率として表され、回転率が高いほど効率的な資産活用ができていることを意味します。

総資本回転率

総資本回転率は、会社が総資産をどれだけ効率的に活用して売上を生み出しているかを示す指標です。

総資本回転率(回)= 売上高 ÷ 総資本

この指標が高いほど、少ない資産で多くの売上を上げていることを意味し、効率的な経営が行われていると判断できます。

棚卸資産回転率

棚卸資産回転率は、企業の在庫管理の効率性を評価する指標です。

棚卸資産回転率(回)= 売上高 ÷ 棚卸資産

この指標が高いほど在庫の回転が速く、効率的な在庫管理ができていることを示します。一方で、回転率が低い場合は過剰在庫の可能性があり、資金効率の低下や保管コストの増加につながる可能性があります。

固定資産回転率

固定資産回転率は、工場や設備などの固定資産がどれだけ効率的に売上に貢献しているかを示す指標です。

固定資産回転率(回)= 売上高 ÷ 固定資産

この指標が高いほど、固定資産が効率的に活用されていることを意味し、逆に低い場合は設備の稼働率が低いか、過剰な設備投資が行われている可能性があります。設備投資の適正性を評価する際の重要な指標となります。

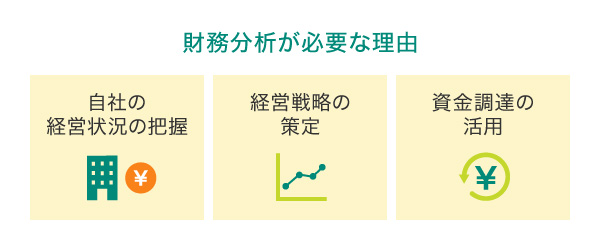

財務分析はなぜ必要?

財務分析は、企業経営における重要な判断材料です。財務諸表の数値を客観的に分析することで、自社の経営状況を正確に把握し、適切な経営判断を行うことができます。

主な必要性として、「自社の経営状況の把握」「経営戦略の策定」「資金調達の活用」の3つが挙げられます。財務分析により経営課題を早期に発見し、効果的な対策を講じることで持続的な企業成長を実現できます。

自社の経営状況の把握

財務分析を通じて経営者の経験や感覚だけでなく、実際の数値データに基づき、自社の経営状況を客観的かつ定量的に評価できます。

具体的には、「財務状況は健全か」「倒産のリスクはないか」「どの部門に課題があるか」「今後の成長可能性はどの程度か」といった重要な経営課題についての判断が可能です。これにより、主観的な判断に陥りやすい経営判断を、より確実なものにすることができます。

経営戦略の策定

競合他社との比較分析により、自社の強みと弱みを数値として把握でき、それに基づいた戦略立案が可能です。

また、自社の過去の数値と比較分析することで、現在実施している施策の効果測定や、将来の成長に向けた投資判断の材料として活用ができます。これにより、競争力のある具体的かつ効果的な経営戦略の策定と実行に役立ちます。

資金調達の活用

財務分析は、金融機関からの融資や投資家からの資金調達を行う際の重要な判断材料です。特に金融機関は企業の安全性を重視しており、財務分析の結果が良好な企業ほど、有利な条件での資金調達ができます。

また、財務分析に基づいて必要な融資額を算出することで、より説得力のある資金計画を立てることが可能です。これにより、金融機関とのコミュニケーションがスムーズになり、円滑な資金調達ができます。

財務分析を行わないとどうなる?

財務分析を怠ると、企業の経営状態を客観的に把握することができず、さまざまな経営リスクに直面する可能性があります。

具体的なリスクとして、以下のような事態が考えられます。

- 経営状況の把握が遅れ、適切な判断機会を逃す

- 自社の強みを活かした戦略立案ができない

- 財務上の問題点を見過ごし、経営危機に陥る

- 同業他社との比較ができず、競争力が低下する

- 将来のリスクに対する備えが不十分となる

定期的な財務分析の実施により、客観的な数値に基づく適切な経営判断が可能となり、持続的な成長へとつながります。

経営環境の変化に適切に対応し、企業の健全な成長を実現するためにも、継続的な財務分析の実施が不可欠です。

財務分析に活用できるツール

財務分析を効率的に行うために、各公的機関が無料の分析ツールを提供しています。これらを活用することで、専門的な知識がなくても客観的な経営分析が可能となります。

無料で利用できる代表的な2つのツールをご紹介します。

提供:独立行政法人中小企業基盤整備機構

特徴:200万社以上の企業データを基に構築

機能:収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の5つの指標を分析

メリット:登録不要で簡単に操作可能、専門知識がなくても利用可能

- ※別ウィンドウで「中小企業基盤整備機構」のウェブサイトへ遷移します。

提供:経済産業省特徴:企業の健康診断ツール

機能:6つの財務指標と非財務情報を総合的に分析

メリット:経営改善や金融機関との対話に活用可能、Excelデータで提供

- ※別ウィンドウで「経済産業省」のウェブサイトへ遷移します。

これらのツールの特徴を活かして使い分けることで、より効果的な財務分析が可能となります。

正確な財務分析にはシステムや専門家の活用がポイント

財務分析を効果的に行うためには、正確な数値データの収集と適切な分析手法の選択はもちろん、システム活用や専門家のアドバイスをうまく組み合わせることがポイントです。

財務会計システムやERPなどのツール活用により、財務データの収集・集計の効率化と人的ミスの防止が可能です。また、財務分析専用のシステムを利用することで、複雑な指標の算出や可視化も容易になります。

一方、分析結果の解釈や経営への活用には、公認会計士や税理士、中小企業診断士など専門家のアドバイスが有効です。業界の特性を踏まえた分析指標の選択や適切な数値目標の設定など、専門的な観点からのサポートを得られます。

このように、システムと専門家の両方を効果的に活用することで、より正確で意味のある財務分析を実現できます。

財務管理に役立つ法人カード

社内のお金の流れのデジタル化、経費精算業務の改善・自動化につながるのが、法人カード。法人カードと経費精算システムを連携すれば帳簿への入力作業が自動化でき、さらに会計システムに連携することで、財務分析に欠かせない正確な財務三表の作成も効率的に進められるでしょう。

三井住友コーポレートカードは、経理部門のデジタル化を強力にサポートする機能を備えており、業務改善に大きく貢献します。

以下では、効率的な会計処理をサポートする三井住友コーポレートカード、三井住友パーチェシングカードをご紹介します。

大企業におすすめ!三井住友コーポレートカード

カード使用者が多い大企業向けの法人カードです。出張費や交際費などを「会社全体」「部事業所別」「個人別」の3段階に分類し、経費予算管理を簡素化できます。また、旅行傷害保険が付帯されており、ゴールドカードでは全国の主要空港ラウンジをご利用いただけます。

ガバナンス強化で管理業務の効率化と経費削減が実現!

三井住友コーポレートカード

(一般)

年会費:1会員目 1,375円(税込)

以降1会員につき440円(税込)

【上限】 33,000円(税込)

限度額:ご入会時にご相談

国際ブランド:

お申し込み対象:法人専用

ガバナンス強化で管理業務の効率化と経費削減が実現!

三井住友コーポレートカード

(一般)

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

お申し込み対象

- 1会員目1,375円(税込)

以降1会員につき440円(税込)

【上限】 33,000円(税込) - ご入会時にご相談

- 法人専用

おすすめポイント

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式

経費精算システムへの

利用明細データ

連携が可能!

各種手続きが

Web上で完結

カード管理者Web

<SMCC Biz Partner>

ガバナンス強化で管理業務の効率化と経費削減が実現!

三井住友コーポレートカード

(ゴールド)

年会費:1会員目 11,000円(税込)※

以降1会員につき2,200円(税込)

【上限】 33,000円(税込)

限度額:ご入会時にご相談

国際ブランド:

お申し込み対象:法人専用

※

個別決済方式の場合、1社あたり33,000円(税込)、61名以上追加会員ごとに550円(税込)がかかります。

ガバナンス強化で管理業務の効率化と経費削減が実現!

三井住友コーポレートカード

(ゴールド)

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

お申し込み対象

- 1会員目 11,000円(税込)※

以降1会員につき2,200円(税込)

【上限】 33,000円(税込) - ご入会時にご相談

- 法人専用

※

個別決済方式の場合、1社あたり33,000円(税込)、61名以上追加会員ごとに550円(税込)がかかります。

おすすめポイント

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式

経費精算システムへの

利用明細データ

連携が可能!

各種手続きが

Web上で完結

カード管理者Web

<SMCC Biz Partner>

オンライン決済におすすめ!三井住友パーチェシングカード

企業における仕入れやシステム利用料の支払いなど、企業の購買活動専用の法人カードで、特定の加盟店での決済に限定した利用ができます。

なお、三井住友パーチェシングカードは、プラスチックカードが発行されないため、紛失・盗難のリスクもありません。

広告費やクラウド利用料など購買専用の不発行型カード!

三井住友パーチェシング

カード

年会費:1会員目 1,375円(税込)

以降1会員につき440円(税込)

【上限】 33,000円(税込)

限度額:カードごとに設定

国際ブランド:

お申し込み対象:法人専用

広告費やクラウド利用料など

購買専用の不発行型カード!

三井住友

パーチェシングカード

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

お申し込み対象

- 1会員目1,375円(税込)

以降1会員につき440円(税込)

【上限】 33,000円(税込) - カードごとに設定

- 法人専用

おすすめポイント

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式

カード単位や

契約単位で

利用先を限定可能

部署名義や

支払い科費目名義など

任意の名義で発行可能

財務分析で経営状況を把握し経営戦略を立てよう

財務分析は、企業の経営状況を多角的に評価するための重要な判断材料であり、企業の現状と課題を客観的に把握できる手法です。これらの分析結果は自社の強みや弱みを明確にする指標となります。

ただし、財務分析は財務諸表の数値のみに基づく分析であることを認識し、市場動向や業界環境、人材の質など、定性的な要素も含めて総合的に判断することが重要です。

適切な財務分析を継続的に実施し、その結果を経営戦略に反映させることで、企業の持続的な成長と発展の実現が可能となります。

よくある質問

Q1.財務分析をするために何を利用する?

財務分析には、主に「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の3つの財務諸表を使用します。貸借対照表からは企業の資産・負債・純資産の状況を、損益計算書からは一定期間の収益・費用と利益の状況を、キャッシュフロー計算書からは実際の資金の流れを把握することが可能です。これらの財務諸表から得られる数値を基に、各種の経営指標を算出し、分析を行います。

詳しくは以下をご覧ください。

Q2.財務分析で分析できることは?

財務分析では、5つの観点から企業の経営状況を分析できます。「収益性分析」では利益を生み出す力を、「安全性分析」では財務の健全性を、「生産性分析」では経営資源の活用効率を、「成長性分析」では企業の発展可能性を、「効率性分析」では資産の活用効率を評価することができます。これらの分析を通じて、企業の強みや課題を客観的に把握することが可能です。

詳しくは以下をご覧ください。

Q3.財務分析が必要な理由は?

財務分析が必要な理由は、主に3つあります。1つ目は自社の経営状況を客観的な数値で把握し、適切な経営判断を行うため、2つ目は分析結果を基に具体的な経営戦略を策定し、競争力を高めるためです。そして3つ目は、金融機関からの融資や投資家からの資金調達を円滑に行うためです。財務分析を通じて経営課題を早期に発見し、適切な対策を講じることで、持続的な企業成長を実現できます。

詳しくは以下をご覧ください。

大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。

【保有資格】公認会計士、税理士、AFP

内山会計事務所

- ※2025年3月時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

法人カード導入を検討の方

お気軽にご質問・ご相談ください

合わせて読みたい記事

三井住友カードの法人カード

経営者の皆さまを

あらゆるビジネスシーンで

サポート

-

最短3営業日発行※1

個人の口座でも発行可能 -

登記簿謄本・決算書

提出不要! -

充実の付帯サービスで

国内外の出張をサポート

- ※1対象金融機関、口座種別等により、書面手続きが必要な場合は最短3営業日発行となりません。

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ 一般

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード

経費管理と資金運用を効率化!

中小企業向けのビジネスカード

-

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

充実の付帯サービスで、

国内外の出張を

サポート -

経費の見える化で

ガバナンス強化!

-

三井住友ビジネスクラシック(一般)カード

-

三井住友ビジネスゴールドカード

-

三井住友ビジネスプラチナカード

-

三井住友ビジネスパーチェシングカード

ガバナンス強化で

管理業務の効率化と経費削減を実現!

-

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式 -

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

各種手続きが

Web上で完結

-

三井住友コーポレートカード クラシック(一般)

-

三井住友コーポレートカード ゴールド

-

三井住友パーチェシングカード

その他

おすすめコンテンツ

三井住友カードの法人カード

経営者の皆さまを

あらゆるビジネスシーンで

サポート

-

最短3営業日発行※1

個人の口座でも発行可能 -

登記簿謄本・決算書

提出不要! -

充実の付帯サービスで

国内外の出張をサポート

- ※1対象金融機関、口座種別等により、書面手続きが必要な場合は最短3営業日発行となりません。

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ 一般

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード

経費管理と資金運用を効率化!

中小企業向けのビジネスカード

-

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

充実の付帯サービスで、

国内外の出張を

サポート -

経費の見える化で

ガバナンス強化!

-

三井住友ビジネスクラシック(一般)カード

-

三井住友ビジネスゴールドカード

-

三井住友ビジネスプラチナカード

-

三井住友ビジネスパーチェシングカード

ガバナンス強化で

管理業務の効率化と経費削減を実現!

-

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式 -

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

各種手続きが

Web上で完結

-

三井住友コーポレートカード クラシック(一般)

-

三井住友コーポレートカード ゴールド

-

三井住友パーチェシングカード

カテゴリから探す