-

法人カードの業務活用術

2025.02.28

電子帳簿保存法とは?2024年完全義務化のポイントから対象書類、要件まで解説

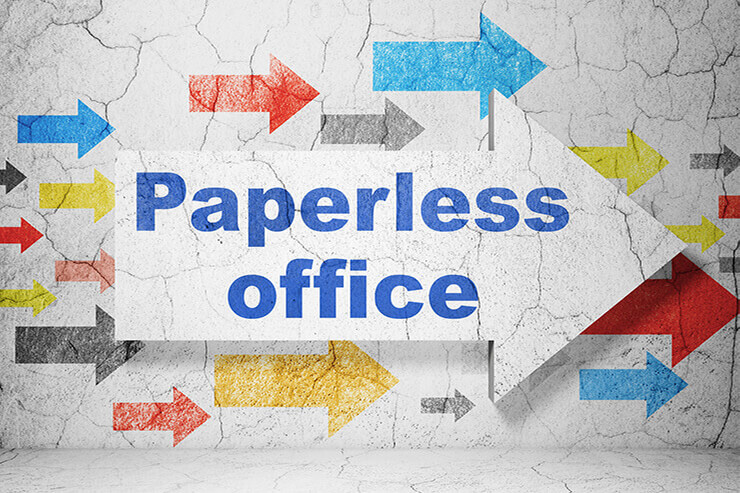

業務の効率化に欠かせないペーパーレス化を進めるうえで、知っておきたいのが「電子帳簿保存法(電帳法)」です。この法律のおかげで、膨大な量の書類を紙で保存する必要がなくなりました。

また、電子帳簿保存法は2022年1月に改正され、導入しやすいよう要件が緩和されています。一方で、2024年1月1日(月)から電子取引については電子データでの保存が完全義務化されているため、注意が必要です。

ここでは、電子帳簿保存法とはなんのための法律なのかという基礎知識やメリット・デメリットのほか、法の適用を受けるための要件を詳しく解説します。

電子帳簿保存法とは?

1998年に成立した電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿類や証憑類(しょうひょうるい)の全部、または一部を電子データで保存することを認めた法律です。

従来、会計帳簿や決算書といった書類は、紙での保存が基本でした。そのため、電子データになっている文書をわざわざ印刷して、保存することを義務付ける企業も珍しくありませんでした。電子帳簿保存法は、こうした手間の削減による業務の効率化、書類を管理する人の負担の軽減、保存場所の確保と紙や印刷にかかるコストの削減などを目的として定められたものです。

成立当初は、法律の適用を受けるための要件が多いこともあって、導入に消極的な企業がほとんどでしたが、数回にわたる改正を経て適用要件が緩和され、近年はかなり導入が進んでいます。

さらに、2022年から適用された改正内容によって、事前承認制度の廃止や条件付きでタイムスタンプが不要となるなど、電子帳簿保存法の要件が緩和され、企業における電子保存の導入を後押しする動きが加速しています。

また、2024年1月からは、電子データで受領する請求書などを印刷して保存するのではなく、電子データのまま保存することが原則義務化されました。しかし、社内のシステム対応が不十分な場合など、相当の理由がある場合には、簡易的なデータ保存を認める猶予措置を適用できます。

電子帳簿保存法の目的

1998年に導入された電子帳簿保存法はなぜ制定されたのでしょうか。それは円滑かつ正確な納税を促すことや、紙媒体の書類による管理負担を軽減するためです。

その後、ペーパーレス化への社会的なニーズの高まりと、電子化による改ざんなどのリスクとのバランスを考慮して、現在までに電子帳簿保存法は度々改正が行われています。

また、電子データを活用することで迅速かつ正確な情報確認が可能となるため、税務調査の効率化と透明性の向上も目的のひとつで、社会のDX推進にとって意義がある法律といえるでしょう。

電子帳簿保存法の対象者は?

電子帳簿保存法の対象者は、法人税や所得税において国税関係帳簿書類を保存すべき法人や個人です。

電子帳簿保存法については、業種や事業規模にかかわらず適用されるため、原則としてすべての法人および個人事業主が対象となります。

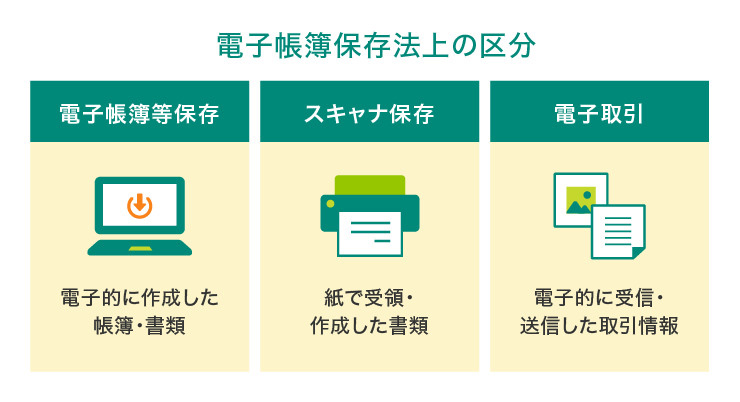

電子帳簿保存法で認められている保存方法

国税関係帳簿書類を電子データで保存する方法は、次の3通りとなっています。

電子帳簿等保存

電子帳簿等保存とは、パソコンなどの電子上で作成した帳簿や書類について、そのまま電子データとして保存する方法をいいます。

電子帳簿等保存を導入する場合には、社内で使用するシステムの仕様書や、事務処理マニュアルの備え付けなどの要件を満たすことが必要です。

スキャナ保存

スキャナ保存とは、自社が紙媒体で作成した書類や取引先などから紙で受領した書類について、スキャナやスマートフォン、デジタルカメラなどによる画像データとして保存する方法をいいます。

スキャナ保存を導入する場合には、検索機能やタイムスタンプ機能など、一定の要件を満たすシステムを用意する必要があります。

電子取引

電子取引とは、電子上で作成または受領する取引情報について、電子データのまま保存する方法です。

電子取引を導入する場合には、先述したスキャナ保存と同様に、検索機能やタイムスタンプ機能などの要件を満たす必要があります。

2022年1月改正のポイント

2022年1月1日(土)から施行された改正電子帳簿保存法では、さらに企業の電子化やペーパーレス化を推進するために、要件の大幅な緩和が行われました。

電子帳簿等保存の改正ポイント

電子帳簿等保存では、従来は要件とされていた税務署長による事前承認が廃止され、社内システムなどの準備が整い次第、ただちに電子データでの保存ができるようになりました。また、システムへの投資が困難な場合でも最低限の社内体制で導入ができるよう、「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に分類し、それぞれの事業者の状況に合わせた運用が可能となっています。

スキャナ保存の改正ポイント

スキャナ保存では、電子帳簿等保存と同様に税務署長の事前承認制度が廃止されただけでなく、タイムスタンプについても、訂正や削除履歴が残るシステムを利用する場合には不要となるなど、導入のハードルが引き下げられました。さらに、改正前は複数名による相互けん制や、原本とデータの定期検査が義務付けられていましたが、今回の改正からは廃止されています。

また、従来は定期検査後でなければ原本を廃棄できませんでしたが、今回の改正によって定期検査自体が廃止されたことで、スキャン後はすぐに請求書や領収書などの原本を廃棄できるようになりました。

一方で、スキャナ保存と電子取引については、隠ぺいや仮装があった場合、重加算税が10%加重される措置が整備されています。

電子取引の改正ポイント

電子取引では、スキャナ保存と同様に、タイムスタンプ要件や検索要件が緩和されています。

従来は電子データで受領した請求書や領収書については、印刷して紙媒体で保存することが認められていましたが、電子データのまま保存することが義務付けられました。この改正については、所得税や法人税を申告するすべての事業者が対象となるため、電子帳簿等保存やスキャナ保存の導入の有無にかかわらず、各事業者は対応を強いられることとなりました。

電子取引を電子データとして保存するためには、タイムスタンプの付与または訂正・削除履歴機能、事務処理規程の整備などによる「改ざん防止措置」に加え、取引の日付や金額、取引先に基づいた「検索機能」が求められます。

なお、実務上の混乱を避けるため、社内システムやワークフローの準備不足などのやむを得ない事情に該当する場合には、2023年12月31日(日)までを猶予期間とし、従来どおり電子データで受領した取引情報を印刷し、紙媒体で保存することを認める宥恕措置(ゆうじょそち)が設けられていました。

ただし、2024年1月1日(月)からは上記の宥恕措置が廃止されたため、電子データのまま保存することが義務付けられています。

電子帳簿保存法の新たな猶予措置

一方で、システム環境が整っていない場合や、資金繰り・人手不足などの事情がある場合など、一定の要件を満たすことが困難な「相当の理由」がある場合には、新設された猶予措置を適用できます。

猶予措置では、電子取引データを印刷し、税務調査時に提示できる状態にしておくことや、ダウンロードの求めに応じることができるようにデータ保存しておくことで、電子帳簿保存法に則った対応として認められます。

電子帳簿保存法の対象となる書類・ならない書類

どんな書類でも電子帳簿保存法が適用されるかというと、そうではありません。

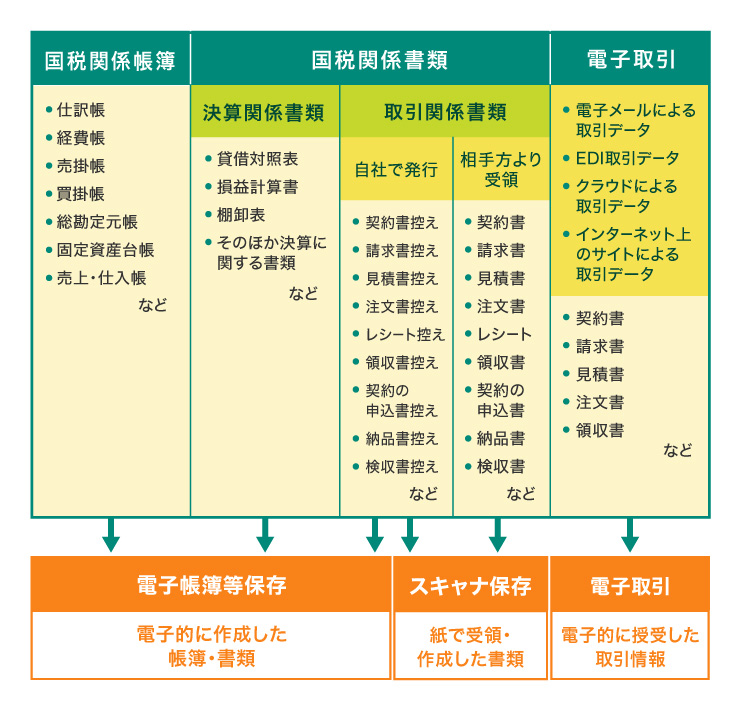

帳簿や書類の電子データ保存は、大きく分けて「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類に適用されます。

電子帳簿等保存の対象

電子帳簿等保存では、総勘定元帳や仕訳帳などの「国税関係帳簿」に加え、「国税関係書類」のうち、貸借対照表や損益計算書などの「決算関係書類」、自社で発行した請求書や領収書控えなどの「取引関係書類」が対象となります。

電子帳簿等保存の対象となる帳簿や書類としては、一貫して自らのパソコンなどで作成していることが要件となるため、作成した帳簿などを印刷し、手書きで追記したものに関しては対象となりません。

スキャナ保存の対象

スキャナ保存に関しては、自らが紙で発行あるいは取引先などから紙で受領した見積書や請求書、領収書などの「取引関係書類」が対象となります。

一方で「国税関係帳簿」や「決算関係書類」についてはスキャナ保存の対象とならないため、仮に手書きの総勘定元帳や仕訳帳をスキャンして電子保存する場合には、紙媒体でも原本を保存しなければなりません。

電子取引の対象

電子取引では、メールやEDI、クラウドサービスなどを通じて電子上で授受する見積書や請求書、領収書などのデータが対象となります。またECサイトの取引データや、クレジットカードなどのキャッシュレス決済に関する利用明細データ、インターネットバンキングの取引情報についても電子取引に含まれるため、ご注意ください。

一方で、電子取引については電子データとして授受する取引情報を対象とするため、上記の対象書類をデータではなく紙媒体で受領する場合には対象となりません。

電子帳簿保存法を適用するには?

職場のペーパーレス化のため、電子帳簿保存法を適用したいと思ったら、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。

電子保存を導入する場合、従来はあらかじめ所轄の税務署長へ申請書を提出し、承認を受ける必要がありましたが、2022年1月1日(土)からは一部の場合を除いて、事前承認制度が廃止されました。

ただし、課税期間の途中から帳簿の電子保存を導入することはできないので、課税期間の開始日に合わせて適用を開始する必要があります。

また、事前承認が不要となったとはいえ、電子保存を導入する場合には、一定の要件を満たす必要があります。

例えば、電子帳簿等保存の場合、データが本物であることを確認できる「真実性の確保」と、内容をはっきりと視認できる「可視性の確保」に該当する以下の要件を満たさなくてはなりません。

■電子帳簿等保存の要件

| 要件概要 | 帳簿 | 書類 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 優良 | その他 | ||||

| 記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実および内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | ○ | ー | ー | ||

| 通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | ○ | ー | ー | ||

| 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連するほかの帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること | ○ | ー | ー | ||

| システム関係書類など(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアルなど)を備え付けること | ○ | ○ | ○ | ||

| 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと | ○ | ○ | ○ | ||

|

検索 要件 |

(1) | 取引年月日、取引金額、取引先により検索できること | ○ | ー | ー※3 |

| (2) | 日付または金額の範囲指定により検索できること | ○※1 | ー | ー※3 | |

| (3) | 2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること | ○※1 | ー | ー | |

| 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと | ー※1 | ○※2 | ○※3 | ||

- 補足事項はコチラをご確認ください

-

※1:検索要件(1)~(3)について、保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、(2)(3)の要件が不要。

※2:「優良」の要件をすべて満たしているときは不要。

※3:取引年月日そのほかの日付により検索ができる機能およびその範囲を指定して条件を設定することができる機能を確保している場合には、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしておくことの要件が不要。

(出典)国税庁「はじめませんか、帳簿書類の電子化! 」を参考に作成

- ※別ウィンドウで「国税庁」のPDFを開きます。

- ※上記PDFは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁のホームページからご確認ください。

- ※別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

なお、スキャナ保存や電子取引に関しては、別途タイムスタンプの付与などの要件が定められているため、導入を検討する際には国税庁ホームページなどで必ずチェックしましょう。

電子帳簿保存法のメリット

電子帳簿保存法の適用を受けると、どのようなメリットがあるのかまとめました。

紙ならではのリスクがなくなる

紙での保存には、記載された文字が判別しづらくなったり、破れたり、盗難や紛失、火事などでまるごと消失してしまったりするリスクがあります。

電子帳簿保存法を適用することで、読みやすい状態のまま長期的に、安全な状態で必要書類を保存することができます。紙と違って物理的な保存スペースが必要なく、保存用のファイルや場所などにかかるコストも削減できるでしょう。

業務の効率化につながる

従来のように、紙で領収書などを保存していると、必要なときに1枚1枚めくって当該書類を探さなくてはならず、業務が停滞する一因になっていました。

電子データであれば、検索性に優れているため当該書類を簡単に見つけることができ、効率的に業務を行うことができます。

電子帳簿保存法のデメリット

電子帳簿保存法の適用にはメリットだけでなくデメリットもあります。

システムの導入・維持にコストがかかる

電子保存を導入するにあたって、既存の会計ソフトや経費精算システムでは対応できないケースもあるため、新たなシステムの導入や維持費用が発生する可能性があります。

また、電子化にあたってクラウドサービスを活用する場合には、会計や経費精算以外にも請求システムや給与計算ツールなど、連携可能なシステムを拡大することで利便性が向上するため、電子保存の導入を機に社内システム全体の見直しを行うことが望ましいでしょう。

運用ルールの整備が必要

電子保存を導入する場合には、システム面の整備だけでなく、社内での運用ルールの見直しを図る必要があります。電子化に即した運用ルールを構築せず、既存の業務フローに固執してしまうと、電子化のメリットを十分に受けられない可能性も高まります。

電子化を導入する場合には、経理および経費精算における業務フローの見直しを行い、導入後に効率的な運用ができるよう、社内体制の整備に取り組みましょう。

システム障害のリスクがある

自社に関するさまざまな情報を電子データとして取り扱う場合、システム障害やセキュリティ上のリスクについても考慮しなければなりません。データの破損や漏えい、システム障害による業務遅延が発生すれば、取引先からの信用を失う可能性も考えられます。

従って、新たにシステムを導入する際にはセキュリティ面についても十分に検討し、導入後もシステム障害などのリスクを軽減するために、日頃からデータのバックアップや分散管理などの対策を徹底しましょう。

大企業が電子帳簿保存法の対応で注意すべきこと

大企業が電子帳簿保存法に対応する場合には、システム導入に向けた業務フローの見直しや社内体制の整備が必要不可欠です。特に、請求業務や経費精算フローなどが部門や拠点ごとに異なる場合には、全社的なシステム導入が難しく、電子帳簿保存法対応に必要なコストも増加します。そのため、まずは社内の業務プロセスを見直し、システム導入による費用対効果を最大化するための体制を整えましょう。

また、電子帳簿保存法対応に向けてシステムを導入する場合には、従業員への周知や丁寧なフォローが欠かせません。社内説明会を通じて法律の概要や目的をきちんと発信したり、実務担当者向けに操作マニュアルの共有や専門研修を実施したりすることで、法令遵守と円滑な社内運用の両方を追求しましょう。

キャッシュレス決済の場合、領収書原本の保存は不要

以前は、法人や青色申告者は領収書を7年間保存する必要があり、領収書のペーパーレス化は遅れていました。しかし、取引の度に紙の領収書をもらうのは手間がかかるうえ、後々の管理も大変です。必要な領収書がすぐに探せないほか、紛失のリスクもあるでしょう。

現在は紙での領収書原本の保存について、一定の条件を満たすキャッシュレス決済であれば不要です。クレジットカードや電子マネーで決済した経費については、決済データが領収書代わりになるため、紙の領収書をもらって保存しておく必要はありません。場所を取る割に活用されることが少ない領収書の原本を、「念のために」と保存していた個人事業主の負担は、かなり軽減されます。

クレジットカードの利用明細書・利用伝票が領収書の代わりとなるケース

2020年10月から施行された改正電子帳簿保存法により、一定の要件を満たすキャッシュレス決済については、取引データの改変ができない利用明細などを領収書代わりに保存することが認められています。

例えば、クレジットカード決済では、利用明細データを活用し、経費精算システムと自動連携する場合には、利用者側で訂正や削除を行うことはできないことから、紙の領収書を保存する必要がありません。

ただし、利用明細データからは品名や消費税率などの情報が確認できず、適切な会計処理ができないケースも考えられます。そのような場合には別途領収書などを入手し、その領収書の原本をスキャナ保存または紙媒体にて保存する必要があります。

電子帳簿保存法に合わせておすすめの法人カード

電子帳簿保存法に合わせて法人カードを導入するなら三井住友カードの法人カードがおすすめです。カードを使った経費の支出記録が自動的にデータ化されるので、電子帳簿保存法が求める要件に従い電子的に保存することで経費精算業務が効率的になります。

さらに、三井住友カードの法人カードは「マンスリークリア方式」を採用しています。マンスリークリア方式とは、引き落とし日を迎えていなくても、締め日の翌日に利用限度枠がクリアされる方式です。

引き落とし日までの利用限度枠不足を気にする必要がないというメリットがあります。

そのほかにもビジネスに役立つサポートが充実している三井住友コーポレートカード、三井住友パーチェシングカードをご紹介しましょう。

大企業におすすめ!三井住友コーポレートカード

カード使用者が多い大企業向けの法人カードです。出張費や交際費などを「会社全体」「部事業所別」「個人別」の3段階に分類し、経費予算管理を簡素化できます。また、旅行傷害保険が付帯されており、ゴールドカードでは全国の主要空港ラウンジをご利用いただけます。

ガバナンス強化で管理業務の効率化と経費削減が実現!

三井住友コーポレートカード

(一般)

年会費:1会員目 1,375円(税込)

以降1会員につき440円(税込)

【上限】 33,000円(税込)

限度額:ご入会時にご相談

国際ブランド:

お申し込み対象:法人専用

ガバナンス強化で管理業務の効率化と経費削減が実現!

三井住友コーポレートカード

(一般)

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

お申し込み対象

- 1会員目1,375円(税込)

以降1会員につき440円(税込)

【上限】 33,000円(税込) - ご入会時にご相談

- 法人専用

おすすめポイント

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式

経費精算システムへの

利用明細データ

連携が可能!

各種手続きが

Web上で完結

カード管理者Web

<SMCC Biz Partner>

ガバナンス強化で管理業務の効率化と経費削減が実現!

三井住友コーポレートカード

(ゴールド)

年会費:1会員目 11,000円(税込)※

以降1会員につき2,200円(税込)

【上限】 33,000円(税込)

限度額:ご入会時にご相談

国際ブランド:

お申し込み対象:法人専用

※

個別決済方式の場合、1社あたり33,000円(税込)、61名以上追加会員ごとに550円(税込)がかかります。

ガバナンス強化で管理業務の効率化と経費削減が実現!

三井住友コーポレートカード

(ゴールド)

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

お申し込み対象

- 1会員目 11,000円(税込)※

以降1会員につき2,200円(税込)

【上限】 33,000円(税込) - ご入会時にご相談

- 法人専用

※

個別決済方式の場合、1社あたり33,000円(税込)、61名以上追加会員ごとに550円(税込)がかかります。

おすすめポイント

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式

経費精算システムへの

利用明細データ

連携が可能!

各種手続きが

Web上で完結

カード管理者Web

<SMCC Biz Partner>

オンライン決済におすすめ!三井住友パーチェシングカード

企業における仕入れやシステム利用料の支払いなど、企業の購買活動専用の法人カードで、特定の加盟店での決済に限定した利用ができます。

なお、三井住友パーチェシングカードは、プラスチックカードが発行されないため、紛失・盗難のリスクもありません。

広告費やクラウド利用料など購買専用の不発行型カード!

三井住友パーチェシング

カード

年会費:1会員目 1,375円(税込)

以降1会員につき440円(税込)

【上限】 33,000円(税込)

限度額:カードごとに設定

国際ブランド:

お申し込み対象:法人専用

広告費やクラウド利用料など

購買専用の不発行型カード!

三井住友

パーチェシングカード

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

お申し込み対象

- 1会員目1,375円(税込)

以降1会員につき440円(税込)

【上限】 33,000円(税込) - カードごとに設定

- 法人専用

おすすめポイント

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式

カード単位や

契約単位で

利用先を限定可能

部署名義や

支払い科費目名義など

任意の名義で発行可能

さらに便利になると期待される電子保存

電子帳簿保存法は、市場の状況や利用する事業者の声を受けて、成立以来、度々改正されてきた法律です。今後も状況に応じた改正を経て、より使いやすく進化していくことでしょう。

導入の手続きが若干煩雑ではあるものの、ペーパーレス化が実現すれば便利に、働きやすくなることは間違いありません。この機会に、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

Q1.電子帳簿保存法とは?

1998年に成立した電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿類や証憑類(しょうひょうるい)の全部、または一部を電子データで保存することを認めた法律です。2022年の改正により要件が緩和され、企業における電子保存の導入を後押しする動きが加速しています。

詳しくは以下をご覧ください。

Q2.電子帳簿保存法で認められている保存方法は?

電子帳簿保存法で認められている保存方法には電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つがあります。電子帳簿等保存では電子的に作成した帳簿・書類、スキャナ保存は紙で受領・作成した書類、電子取引では電子的に授受した取引情報が対象になります。

詳しくは以下をご覧ください。

Q3.電子帳簿保存法の適用を受けるメリットは?

電子帳簿保存法のメリットは破れたり、盗難、紛失にあったりと紙ならではのリスクがなくなることがあげられます。また、電子データにすることで、検索性が向上するため、業務の効率化にもつながります。

詳しくは以下をご覧ください。

服部大税理士事務所/合同会社ゆとりびと 代表社員。2020年2月、30歳のときに名古屋市内にて税理士事務所を開業。平均年齢が60歳を超える税理士業界の若手税理士として、税務顧問だけでなく、スポット税務相談やクラウド会計導入支援など、経営者を幅広く支援できるように奮闘中。執筆や監修業務も力を入れており、「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志している。

【保有資格】税理士、中小企業診断士

服部大税理士事務所/合同会社ゆとりびと

- ※2025年2月時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

法人カード導入を検討の方

お気軽にご質問・ご相談ください

合わせて読みたい記事

三井住友カードの法人カード

経営者の皆さまを

あらゆるビジネスシーンで

サポート

-

最短3営業日発行※1

個人の口座でも発行可能 -

登記簿謄本・決算書

提出不要! -

充実の付帯サービスで

国内外の出張をサポート

- ※1対象金融機関、口座種別等により、書面手続きが必要な場合は最短3営業日発行となりません。

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ 一般

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード

経費管理と資金運用を効率化!

中小企業向けのビジネスカード

-

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

充実の付帯サービスで、

国内外の出張を

サポート -

経費の見える化で

ガバナンス強化!

-

三井住友ビジネスクラシック(一般)カード

-

三井住友ビジネスゴールドカード

-

三井住友ビジネスプラチナカード

-

三井住友ビジネスパーチェシングカード

ガバナンス強化で

管理業務の効率化と経費削減を実現!

-

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式 -

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

各種手続きが

Web上で完結

-

三井住友コーポレートカード クラシック(一般)

-

三井住友コーポレートカード ゴールド

-

三井住友パーチェシングカード

その他

おすすめコンテンツ

三井住友カードの法人カード

経営者の皆さまを

あらゆるビジネスシーンで

サポート

-

最短3営業日発行※1

個人の口座でも発行可能 -

登記簿謄本・決算書

提出不要! -

充実の付帯サービスで

国内外の出張をサポート

- ※1対象金融機関、口座種別等により、書面手続きが必要な場合は最短3営業日発行となりません。

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ 一般

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード

経費管理と資金運用を効率化!

中小企業向けのビジネスカード

-

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

充実の付帯サービスで、

国内外の出張を

サポート -

経費の見える化で

ガバナンス強化!

-

三井住友ビジネスクラシック(一般)カード

-

三井住友ビジネスゴールドカード

-

三井住友ビジネスプラチナカード

-

三井住友ビジネスパーチェシングカード

ガバナンス強化で

管理業務の効率化と経費削減を実現!

-

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式 -

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

各種手続きが

Web上で完結

-

三井住友コーポレートカード クラシック(一般)

-

三井住友コーポレートカード ゴールド

-

三井住友パーチェシングカード

カテゴリから探す