山口県出身。京都大学法学部、NYU School of Law(LL.M.)卒。スタートアップ企業の法務・知財戦略支援、ベンチャー投資、IPO・M&AによるExit支援など、多くのベンチャー関連業務に携わる。

【保有資格】弁護士

独立して起業したいと考えている場合や、収益が安定しつつある個人事業主である場合は、会社設立を考えることがあるでしょう。株式会社の設立のためにはさまざまな手続きがありますので、知識をしっかりと身につけておかなければなりません。また、会社設立とともに考えておきたいのが、口座の開設と法人カードをつくることです。

ここでは、会社設立直後に法人カードを持つメリットと株式会社設立の方法について、詳しく説明していきます。

法人カードは会社設立直後に発行できる?

会社を設立したら、法人口座の開設は必須となります。融資や支出、取引先とのやりとりに活用できるからです。同時に法人カードも作っておくと、何かと便利です。会社設立直後でも法人カードは発行できます。設立登記の段階から、どのようなカードが良いか検討しておくのが良いでしょう。

株式会社設立直後に法人カードを持つメリット

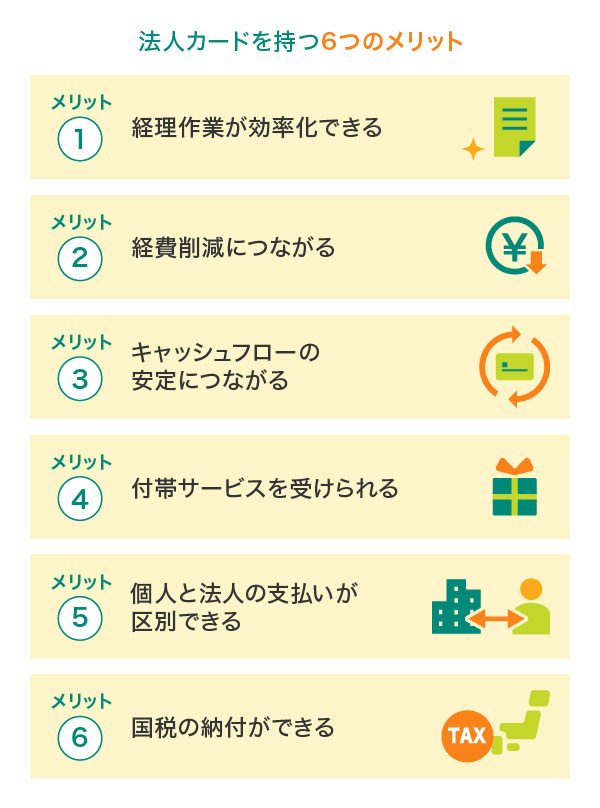

株式会社を設立したら、いよいよ企業としての第一歩がスタートします。そこでおすすめなのが、法人カードの作成です。株式会社設立後に法人カードを作ると、以下のような6つのメリットがあります。

メリット1 経理作業が効率化できる

法人カードを作成すると、経費精算がとてもシンプルに効率化できます。消耗品の購入や社員のガソリン代、出張旅費・接待費など、会社関連の支払いをクレジットカード決済にすることで、現金の扱いを減らせます。

また、クラウド会計ソフトと連動すれば、従業員による仮払いや立て替え払いの必要がなくなり、自動で履歴を取得して帳簿に反映してくれるので、経理処理がとても楽になります。

メリット2 経費削減につながる

法人カードを活用すれば、経費削減にもつながります。オフィス用品や賃貸料、公共料金などの諸経費を法人カードでの支払いに一本化すれば、指定口座から月に一度まとめて自動引き落としとなるため、振込手数料を削減できます。

また、個人向けクレジットカードと同じように、法人カードでも利用した金額に応じてポイントやマイルが付与されます。社員のガソリン代や出張先の宿泊費など、金額が大きければ大きいほど効率的にポイントやマイルを貯めることができるので、経費の節約にもつながります。

メリット3 キャッシュフローの安定につながる

法人カードの決済は、毎月一度指定口座からの自動引き落としになりますから、日数に余裕があります。決済は2ヵ月後といったように設定することもできるので、支払いに猶予期間ができて指定口座にお金が残り、キャッシュフローの安定につながります。

メリット4 付帯サービスを受けられる

クレジットカードには海外旅行傷害保険やロードサービスなどの付帯サービスがあります。カード会社によって内容は異なりますが、特に法人カードには国内の空港ラウンジを利用できたり、海外旅行傷害保険が充実していたりと、ビジネスで役立つ付帯サービスがあります。

メリット5 個人と法人の支払いが区別できる

会社設立を機に法人カードを導入することで、社員個人と企業の支払いを明確に分けることができます。誰が、いつ、どこで、いくら使ったのか、透明化できるため、企業経理のガバナンスを強化できます。

メリット6 国税の納付ができる

所得税・法人税・自動車重量税などの国税はクレジットカード払いに対応しています。また、地方税でも住民税・事業税などの納付で市区町村ごとにクレジットカード対応が進んでいます。そのため、法人カードがあれば、都度金融機関や役所の窓口に出向く必要はありません。むしろ支払い先や期限が異なる複数の税金の支払いを、集約して管理することができます。

■関連記事

会社設立直後におすすめの法人カード

会社設立直後に、法人カードを導入するメリットがあることがご理解いただけたでしょうか?

ここからは三井住友カードの法人向けクレジットカードの中から、特におすすめのカードをご紹介します。

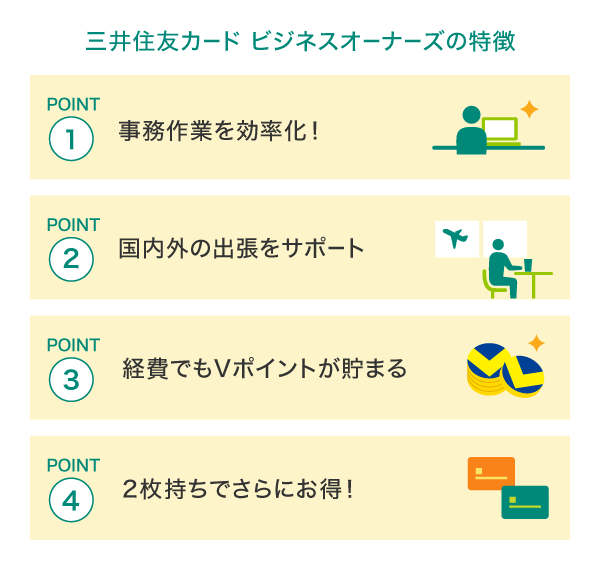

個人事業主向けの三井住友カード ビジネスオーナーズ

高校生を除く満18歳以上の法人代表者、個人事業主(副業・フリーランスを含む)の方向けの法人カードです。カードランク別に三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)、三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド、三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(満20歳以上が対象)の3種類があります。

以下で、ビジネスをしっかりサポートしてくれる三井住友カード ビジネスオーナーズの4つの特徴をご紹介します。

ポイント1 事務作業を効率化!

三井住友カード ビジネスオーナーズのお支払いは、法人口座(または個人・屋号付口座)からの自動引き落としになります。そのため、請求書の処理やお振込み手続きの手間が大幅に削減されます。

また、経費のお支払いをカードに一本化することで、出張費や交際費などの振込手数料を削減することも可能です。「WEB明細」で毎月の利用状況を確認すれば、「経費の見える化」にもつながり、効率的な経営管理が実現します。

ポイント2 国内外の出張をサポート

三井住友カード ビジネスオーナーズは、車や新幹線、飛行機など、出張での移動をサポートしてくれます。

お車での出張には法人向けETCカードも併せて申し込むと便利です。国内の有料道路の料金所で通行料金をキャッシュレスで支払えるため、料金所で支払いに時間をかけることがなくなります。

新幹線での出張が多い方は、東海道・山陽・九州新幹線(東京~鹿児島中央間)のネット予約やチケットレスサービスが利用できる「プラスEXサービス」がおすすめです。駅窓口で切符を受け取る必要もなく、いつでも会員価格で利用できます。

出張の移動でよく飛行機を使う方は、空港ラウンジを無料で使えるサービスが付帯したゴールド以上のカードを選ぶとよいでしょう。空港でのお仕事や休憩に重宝しますよ。

ポイント3 経費でもVポイントが貯まる

三井住友カード ビジネスオーナーズに経費の支払いをまとめることで、個人カード同様にポイントがどんどん貯まります。三井住友カード ビジネスオーナーズ (一般)および三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドは、毎月のカードご利用金額の合計200円(税込)ごとに1ポイント(0.5%)が貯まります。三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファードは通常還元率が1%のため、毎月のカードご利用金額の合計100円(税込)ごとに1ポイント(1%)が貯まります。貯めたポイントはお買い物やお支払い金額への充当のほか、景品交換などに使うことができます。

ポイント4 2枚持ちでさらにお得!

三井住友カード ビジネスオーナーズと対象の個人カードと2枚持ちなら、条件を達成すると大手航空会社の航空券や、ETCなど対象の支払いで最大2.5%(通常のポイント分を含む)のポイント還元が受けられます。さらに、2枚でポイントを合算できるため、一層ポイントが貯めやすくなります。

対象となる個人向けクレジットカードは、三井住友カード(NL)をはじめ、三井住友カード(CL)や三井住友カード ゴールド(NL)などです。

条件達成で「三井住友カード ビジネスオーナーズ (一般)」は最大1.5%、「三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド」は最大2%、「三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード」は最大2.5%の還元が受けられます。

副業用クレジットカードにおすすめ!

三井住友カード

ビジネスオーナーズ(一般)

年会費:永年無料

限度額:~500万円

※所定の審査有り

国際ブランド:

ポイント還元率:0.5%~1.5%

三井住友カード

ビジネス

オーナーズ(一般)

副業用クレジットカードにおすすめ!

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

- ポイント還元率

- 永年無料

- ~500万円

※所定の審査有り - 0.5%~1.5%

新規入会&条件達成で※

キャンペーン情報

新規入会&条件達成で※

最大16,000円相当プレゼント!

最大16,000円相当

プレゼント!

※

実施期間、条件などについては必ずホームページをご確認ください。

おすすめポイント

登記簿謄本・決算書

提出不要

個人カードと2枚持ちで

ポイント

最大

1.5%還元※1

発行まで

最短3営業日※2

※1

ポイント付与対象となるご利用の条件など、詳細・最新情報はホームページでご確認ください。

※2

金融機関サイトで口座振替設定が完了した場合に限ります。

あらゆるビジネスシーンでサポート!

三井住友カード

ビジネスオーナーズ ゴールド

年会費:5,500円

※条件達成で翌年以降永年無料

限度額:~500万円

※所定の審査有り

国際ブランド:

ポイント還元率:0.5%~2%

三井住友カード

ビジネス

オーナーズ ゴールド

あらゆるビジネスシーンでサポート!

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

- ポイント還元率

- 5,500円

※条件達成で翌年以降永年無料 - ~500万円

※所定の審査有り - 0.5%~2%

新規入会&条件達成で※

キャンペーン情報

新規入会&条件達成で※

最大55,000円相当プレゼント!

最大55,000円相当

プレゼント!

※

実施期間、条件などについては必ずホームページをご確認ください。

おすすめポイント

年間100万円のご利用※1で

毎年10,000ポイント還元

+

翌年以降年会費永年無料

条件達成で

ポイント

最大

2%還元※1

発行まで

最短3営業日※2

※1

ポイント付与対象となるご利用の条件など、詳細・最新情報はホームページでご確認ください。

※2

金融機関サイトで口座振替設定が完了した場合に限ります。

ポイント特化型ビジネスカード!

三井住友カード

ビジネスオーナーズ

プラチナプリファード

年会費:33,000円(税込)

限度額:~9,999万円

※所定の審査有り

国際ブランド:

ポイント還元率:1%~10%

三井住友カード

ビジネスオーナーズ

プラチナプリファード

ポイント特化型ビジネスカード!

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

- ポイント還元率

- 33,000円(税込)

- ~9,999万円

※所定の審査有り - 1%~10%

新規入会&条件達成で※

キャンペーン情報

新規入会&条件達成で※

最大65,000円相当プレゼント!

最大65,000円相当

プレゼント!

※

実施期間、条件などについては必ずホームページをご確認ください。

おすすめポイント

ポイント

最大10%還元※1

利用特典

最大40,000円相当進呈

発行まで

最短3営業日※2

※1

ポイント付与対象となるご利用の条件など、詳細・最新情報はホームページでご確認ください。

※2

対象金融機関、口座種別等により、書面手続きが必要な場合は最短3営業日発行となりません。

会社設立後に三井住友ビジネスカード

「三井住友ビジネスカード」は、中小企業向けの法人カードです。カードランク別にクラシック、ゴールド、プラチナの3種類があります。資金調達したベンチャーやスタートアップなど、本格的に会社を設立した後なら検討したい法人カードです。

ポイント1 経費管理と資産運用を効率化

三井住友ビジネスカードは、経費管理と資産運用の効率化を目的としています。今まで以上に、経理事務・経費を合理化できます。またカード決済なら指定口座から自動引き落としされるので、支払手数料を削減できます。

ポイント2 カード使用者20名以下が目安

三井住友ビジネスカードの使用者は20名以下が目安です。従業員それぞれが使用した支払いを管理することができます。

ポイント3 安心の旅行傷害保険

三井住友ビジネスカードには、安心の旅行傷害保険が付帯しています。カードごとの補償金額は、下記のように利用付帯・自動付帯で異なります。

| 利用付帯分(※) | 自動付帯分 | |

|---|---|---|

| クラシック(最高2000万円) | 2000万円 | ― |

| ゴールド(最高5000万円) | 4000万円 | 1000万円 |

| プラチナ(最高1億円) | ― | 1億円 |

- ※利用付帯分は事前に旅費などをクレジット決済していることが前提です。

ポイント4 付帯サービスが充実!

さらに三井住友ビジネスカードは、付帯サービスも充実しています。ショッピング補償では、クラシックが年間100万円まで(海外のみ)、ゴールドが年間300万円まで、プラチナが年間500万円まで補償となります。

また、ゴールド・プラチナは空港ラウンジが無料で利用できます。

事務処理の軽減、経費の削減・見える化ができる!

三井住友ビジネスクラシック

(一般)カード

年会費:使用者1名 1,375円(税込)

2名から1名につき 440円(税込)

限度額:

国際ブランド:

ワールドプレゼント:1,000円につき1ポイント

お申し込み対象:法人専用

事務処理の軽減、経費の削減・

見える化ができる!

三井住友ビジネス

クラシック(一般)カード

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

ワールドプレゼント お申し込み対象

- 使用者1名 1,375円(税込)

2名から1名につき440円(税込) - ~500万

- 1,000円につき

1ポイント - 法人専用

おすすめポイント

経費精算システムへの

利用明細データ

連携が可能!

複数枚発行可能な

ETCカード

海外旅行傷害保険※

最高

2,000万円

※

事前に旅費などを当該カードでクレジットカード決済いただくことが前提です。

事務処理の軽減、経費の削減・見える化ができる!

三井住友ビジネスゴールド

カード

年会費:使用者1名11,000円(税込)

2名から1名につき 2,200円(税込)

限度額:

国際ブランド:

ワールドプレゼント:1,000円につき1ポイント

お申し込み対象:法人専用

事務処理の軽減、経費の削減・

見える化ができる!

三井住友ビジネスゴールド

カード

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

ワールドプレゼント お申し込み対象

- 1会員目 11,000円(税込)

2名から 1名につき2,200円(税込) - ~1,000万

- 1,000円につき

1ポイント - 法人専用

おすすめポイント

経費精算システムへの

利用明細データ

連携が可能!

複数枚発行可能な

ETCカード

海外・国内旅行傷害保険※

最高

5,000万円

※

傷害死亡・後遺障害補償は、事前の旅費などの当該カードでのクレジット決済有無により最高補償額が異なります。

あなたのビジネスにプラチナカードの信頼を!

三井住友ビジネスプラチナ

カード

年会費:使用者1名55,000円(税込)

2名から1名につき 5,500円(税込)

限度額:

国際ブランド:

ワールドプレゼント:1,000円につき2ポイント

お申し込み対象:法人専用

あなたのビジネスに

プラチナカードの信頼を!

三井住友ビジネス

プラチナカード

- 年会費

- 国際ブランド

- 限度額

ワールドプレゼント お申し込み対象

- 使用者1名 55,000円(税込)

2名から1名につき 5,500円(税込) - 一律上限なし

- 1,000円につき

2ポイント - 法人専用

おすすめポイント

プラチナ会員の方限定

付帯サービスの充実

経費精算システムへの

利用明細データ

連携が可能!

海外・国内旅行傷害保険

最高1億円

株式会社設立の方法と流れ

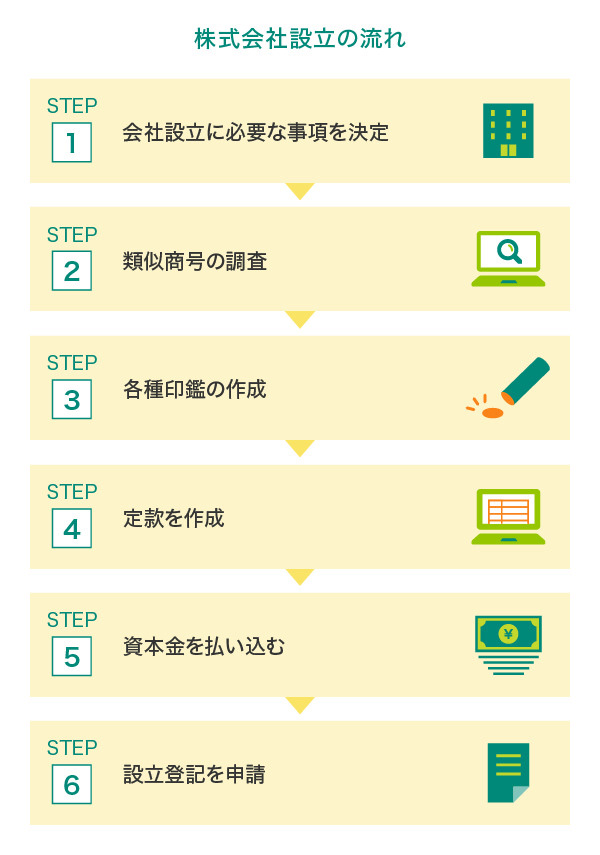

会社設立では口座開設と法人カードの契約が大切ですが、その前段階にある会社設立の方法と流れを確認しておきましょう。株式会社の設立は以下の流れに沿って進めます。

■関連記事

1.会社設立に必要な事項を決定

会社を設立する際、スムーズに手続きを進めるために、あらかじめいくつか決めておく事項があります。

会社設立に必要な事項

- 商号(会社名)

- 事業目的

- 本店所在地

- 資本金

- 持株比率

- 役員構成

・商号(会社名)

商号(会社名)は会社の看板となるので大切です。事業への思いやサービス内容などが伝わりやすく、社員や顧客、取引先に愛着を持ってもらえるような会社名を考えましょう。

■関連記事

・事業目的

事業目的は登記の際に必要となります。どのような事業を手掛けるのか、その範囲や詳細を具体的に決定しましょう。後から変更申請も可能ですが、登録免許税として3万円の費用が必要となります。

・本店所在地

本店所在地は、会社の事業所を置く場所のことです。会社で保有・賃貸しているオフィスだけでなく、代表者の自宅やコワーキングスペースを所在地として登録する場合もあります。所在地も後から変更できますが、事業目的と同様に登録免許税が3万円かかります。

・資本金

株式会社は資本金が1円でも設立が可能です。とはいえ、第三者からの信用を得るためには一定の資本金があることが望ましいでしょう。特に設立から間もない会社は決算書がないことから、会社の財務状態を客観的に判断するデータがありません。金融機関から融資を受ける場合、会社の資本的な体力を示すためにも、事業に見合った資本金を設定することが大切です。

・持株比率

持株比率とは、株式会社で「誰がどれくらい株式を保有しているか」という割合のことです。経営への影響が大きいため、設立時に検討しておく必要があります。会社設立にあたっては、出資する発起人で株式の総発行数や資本金についての取り決めを行います。ただし、資本金を自分ですべて出資して会社を設立する場合は、発起人が1人でも問題ありません。

・役員構成

出資手続きが完了したら、発起人は速やかに、取締役や監査役などの役員の選任を行う必要があります。発起人が複数いる場合は、議決権の過半数を得て役員を選任します。役員は最低限、取締役1名の選任だけでもよいので、発起人が1人の場合は自分が取締役となって起業することができます。

ただし、取締役会を設置する場合は、設立時に3人以上の取締役と監査役1名(監査等委員会設置会社の場合には、1名以上の業務執行取締役と3名以上の監査等委員である取締役)を置く必要があります。

2.類似商号の調査

自分が希望する商号(会社名)と同じ商号の会社がないかを調べます。会社の本店所在地となる所在地に同一の商号の会社があると、商号を変更しなければ会社を設立できません。

また、同じ市区町村で同一の商号の会社がないか、もしくは似た商号の会社がないかどうかも調べておきましょう。同じもしくは似た商号がある場合でも会社設立はできますが、後に混乱を招きトラブルとなるケースもあるので、事前に避けておくことをおすすめします。

さらに、自分が希望する商号でインターネットのドメイン名の取得が可能か、自分が希望する商号やそれに似た名称でどのような商標権が取得されているか調査しておくとよいでしょう。

3.各種印鑑の作成

法務局で会社設立の手続きをする際に登録する「代表者印(実印)」、取引口座を作る際に銀行に届け出る「銀行印」、見積書や請求書、領収書などに押印する「角印」など、会社設立にあたって必要な印鑑を作りましょう。

4.定款を作成して公証役場で認証

会社の基本原則を書面にまとめた「定款(ていかん)」を作成しましょう。定款には必ず記載しなければいけない記載事項があります。

定款に必要な記載事項

- 目的

- 商号

- 本店の所在地

- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

- 発起人の氏名または名称および住所

どれか1つでも欠けている場合は定款として認められないため、十分に注意しながら作成することが大切です。

作成後は、所轄の公証役場にて定款の認証を受けます。所轄以外の地域では手続きが行えないため注意しましょう。また、定款の認証は電子定款による手続きも可能です。なお、通常の定款の認証には4万円の収入印紙代が必要となりますが、電子定款では不要となります。

■関連記事

5.資本金を金融機関に払い込む

資本金を発起人の個人口座に払い込みます。登記申請の際に法務局に提出する資料として、振り込みがあった通帳のコピーが必要となりますので、日常生活に使用している口座以外の口座を利用するといいでしょう。

6.設立登記を申請する

設立する会社の所在地を管轄する法務局で、設立登記の申請を行います。登記に必要な書類は、一般的に以下のようなものがあります。

設立登記に必要な書類

- 設立登記申請書

- 認証済みの定款

- 登録免許税納付用台紙

- 資本金の払い込みを証明する書類

- 登記すべき事項を記載した書面やCD-Rなど

- 印鑑届出書

- 取締役の就任承諾書

- 取締役の印鑑証明書(該当する場合のみ)

- 発起人決定書(該当する場合のみ)

- 代表取締役、監査役の就任承諾書(該当する場合のみ)

■関連記事

株式会社の設立登記にかかる費用

株式会社の設立には、以下のような費用が必要となります。合計で22万円~24万円ほどの費用がかかる見通しです。

| 定款の認証 手数料 |

3万~5万円(資本金によって異なる) |

|---|---|

| 定款に貼り付ける収入印紙代 | 4万円(※電子定款の場合は不要) |

| 登記申請用の 謄本手数料 |

およそ2,000円(1枚250円で枚数によって異なる) |

| 登録免許税 | 15万円もしくは資本金の0.7%のどちらか高い方 |

なお、定款の収入印紙代は、電子定款による認証を受ける場合は不要となります。ただし、電子定款作成のためのソフトやICカードリーダライタなどの機器が必要となるので、かえって費用がかさんでしまうケースもあります。司法書士などに依頼する場合は別途費用が必要となるので、あらかじめ費用の見通しを立てておきましょう。

株式会社の設立直後に必要な手続き

登記手続きの後は、公的機関への届け出や法人口座の開設などの手続きを行います。それぞれ詳しい流れを解説していきましょう。

税務署への届け出

株式会社を設立したら、2ヵ月以内に所轄の税務署へ法人設立届出書を提出しなければいけません。法人設立届出書には定款の写しの添付が必要となるため、あらかじめ準備しておきましょう。

また、そのほかにも必要に応じて次のような書類の提出が必要となります。なお、手続きの詳細については、税理士などにご相談ください。

| 税務署への届出書類 | 期限 | |

|---|---|---|

| 必須 | 法人設立届出書 | 設立登記の日以後2ヵ月以内 |

| 源泉所得税関係の届出書 | 「給与支払事務所等の開設届出書」の場合、給与支払事務所等を開設してから1ヵ月以内 | |

| 消費税関係の届出書 | 例えば、簡易課税制度を選択しようとするときは、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで | |

| 必要に応じて | 青色申告の承認申請書 | 設立後3ヵ月を経過した日、または第1期事業年度終了日のいずれか早い日の前日 ※各種届出書の提出期限に関して、詳細は国税庁「No.6629消費税の各種届出書 」をご確認ください。 |

| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 第1期事業年度の確定申告書の提出期限 | |

| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 第1期事業年度の確定申告書の提出期限 | |

| 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 | |

| 申告期限の延長の特例の申請書 | 適用を受けようとする事業年度終了日まで | |

| 事前確定届出給与に関する届出書(付表1、付表2) | 設立後2ヵ月を経過する日まで |

(出典)国税庁「No.5100 新設法人の届出書類 」を加工して作成

- ※別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

- ※上記ウェブサイトは予告なく変更、または削除される可能性があります。その場合は国税庁ホームページからご確認ください。

- ※別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。

自分の会社がどの書類を提出すべきなのかわからない場合は、管轄の税務署で事前に確認しておくことがおすすめです。

都道府県税事務所・市町村役場への届け出

株式会社を設立したら、1ヵ月以内に都道府県税事務所・市町村役場に法人の設立等報告書の提出を行います。提出には登記簿謄本や定款の写しの添付が必要となるため、こちらも併せて準備しておきましょう。

| 提出先 | 届出書類 | 期限 |

|---|---|---|

| 都税事務所 (東京23区で会社を設立した場合) |

法人設立届出書 (添付書類:定款の写し、 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し) |

事業を開始した日から15日以内 |

| 道府県税事務所及び市町村役場 (東京23区外で会社を設立した場合) |

法人設立届出書 (添付書類:定款の写し、 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写しなど) |

各自治体のウェブサイトなどにてご確認ください。 |

(出典)東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき 」、川崎市「法人設立・開設届出書」などを参考に作成

- ※別ウィンドウで「東京都主税局」のウェブサイトへ遷移します。

年金事務所への届け出

株式会社を設立したら、厚生年金への加入が義務付けられています。事業主が1人で営む法人の場合でも一定額以上の報酬がある場合には必ず加入しなければいけないため、忘れずに新規適用届を年金事務所へ提出しましょう。

提出期限は加入すべき要件を満たした日から5日以内となっているため、設立手続きを行ってから計画的に届け出を進める必要があります。

| 提出先 | 届出書類 | 期限 |

|---|---|---|

| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 会社設立後5日以内 |

| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 採用してから5日以内 | |

| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 当該事実の発生から5日以内 |

(出典)日本年金機構「事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき 」「健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧 」などを参考に作成

- ※別ウィンドウで「日本年金機構」のウェブサイトへ遷移します。

労働基準監督署・ハローワークへの届け出

株式会社を設立して従業員を雇用した場合は、労働基準監督署やハローワークに届け出が必要なものもあります。届け出には、以下のものがあります。

| 提出先 | 届出書類 | 期限 |

|---|---|---|

| 労働基準監督署 | 適用事業報告 | 従業員を雇用したとき遅滞なく |

| 労働保険 保険関係成立届 | 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | |

| 労働保険 概算保険料申請書 | 会社設立の日から50日以内 | |

| ハローワーク | 雇用保険 適用事業所設置届 雇用保険 被保険者資格取得届 |

雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内 |

(出典)厚生労働省「成立手続について 」「労働保険の成立手続 」などを参考に作成

- ※別ウィンドウで「厚生労働省」のウェブサイトへ遷移します。

届け出は法人設立ワンストップサービスが便利

ここまで解説した税務署や自治体などへの届け出は、マイナポータルの法人設立ワンストップサービス上でまとめて提出することが可能です。法人代表者のマイナンバーカードと、パソコンの場合はICカードリーダライタがあれば利用できるため、ぜひ利用を検討しましょう。- ※別ウィンドウで「デジタル庁」のウェブサイトへ遷移します。

法人口座の開設

事業を営むうえで法人口座の開設は欠かせません。金融機関口座は事業のお金の流れを正しく把握するために必要なので、事業の規模にかかわらず作成しておきましょう。口座開設に必要な書類は各金融機関によって異なりますが、一般的には次のような書類の提出が求められます。

法人口座の開設で提出を求められる主な書類

- 法人の印鑑登録証明書

- 履歴事項全部証明書

- 窓口で手続きを行う人の本人確認書類

法人名義の口座は個人の口座に比べて、より厳格な確認が行われます。場合によっては上記以外の書類の提出を求められることもあるため、利用する金融機関へ事前に問い合わせておくとよいでしょう。

法人カードの作成

法人名義の口座を開設したら、法人カードの作成もしておくと便利です。設立から間もない会社でも作成できる法人カードもあるため、ぜひ利用を検討しましょう。

株式会社の設立前後にやるべきことを事前に確認!

株式会社の設立には、定款の作成や資本金の払い込み、印鑑の作成、登記など多くの手続きが必要となります。株式会社を設立する際は、上記の内容を参考にしてしっかりと準備を進めていきましょう。そして株式会社設立に成功したら、法人カードの契約もぜひご検討ください。

よくある質問

Q1.法人カードは会社設立直後に発行できる?

会社設立直後でも法人カードは発行できます。会社を設立したら、法人口座の開設は必須となりますから、同時に法人カードも作っておくと便利です。融資や支出、取引先とのやりとりにすぐ活用できます。会社設立の登記前から、どのようなカードが良いか検討しておくのが良いでしょう。

詳しくは以下をご覧ください。

Q2.株式会社の設立直後に必要な手続きは?

株式会社の設立が完了したら、税務署や年金事務所、都道府県税事務所など公的機関への届け出が必要となります。登記手続きの後にも諸手続きがあるため、忘れないよう気を付けましょう。また、銀行口座を開設したら法人カードを作成することもおすすめです。経理事務の負担が軽減できるメリットがあります。

詳しくは以下をご覧ください。

- ※2023年7月時点の情報なので、最新の情報ではない可能性があります。

合わせて読みたい記事

三井住友カードの法人カード

経営者の皆さまを

あらゆるビジネスシーンで

サポート

-

最短3営業日発行※1

個人の口座でも発行可能 -

登記簿謄本・決算書

提出不要! -

充実の付帯サービスで

国内外の出張をサポート

- ※1対象金融機関、口座種別等により、書面手続きが必要な場合は最短3営業日発行となりません。

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ 一般

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード

経費管理と資金運用を効率化!

中小企業向けのビジネスカード

-

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

充実の付帯サービスで、

国内外の出張を

サポート -

経費の見える化で

ガバナンス強化!

-

三井住友ビジネスクラシック(一般)カード

-

三井住友ビジネスゴールドカード

-

三井住友ビジネスプラチナカード

-

三井住友ビジネスパーチェシングカード

ガバナンス強化で

管理業務の効率化と経費削減を実現!

-

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式 -

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

各種手続きが

Web上で完結

-

三井住友コーポレートカード クラシック(一般)

-

三井住友コーポレートカード ゴールド

-

三井住友パーチェシングカード

その他

おすすめコンテンツ

三井住友カードの法人カード

経営者の皆さまを

あらゆるビジネスシーンで

サポート

-

最短3営業日発行※1

個人の口座でも発行可能 -

登記簿謄本・決算書

提出不要! -

充実の付帯サービスで

国内外の出張をサポート

- ※1対象金融機関、口座種別等により、書面手続きが必要な場合は最短3営業日発行となりません。

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ 一般

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド

-

三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード

経費管理と資金運用を効率化!

中小企業向けのビジネスカード

-

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

充実の付帯サービスで、

国内外の出張を

サポート -

経費の見える化で

ガバナンス強化!

-

三井住友ビジネスクラシック(一般)カード

-

三井住友ビジネスゴールドカード

-

三井住友ビジネスプラチナカード

-

三井住友ビジネスパーチェシングカード

ガバナンス強化で

管理業務の効率化と経費削減を実現!

-

利用額限度額を適切に

管理・設定が可能な

マンスリークリア方式 -

経費精算システムへの

利用明細

データ連携が可能! -

各種手続きが

Web上で完結

-

三井住友コーポレートカード クラシック(一般)

-

三井住友コーポレートカード ゴールド

-

三井住友パーチェシングカード

カテゴリから探す